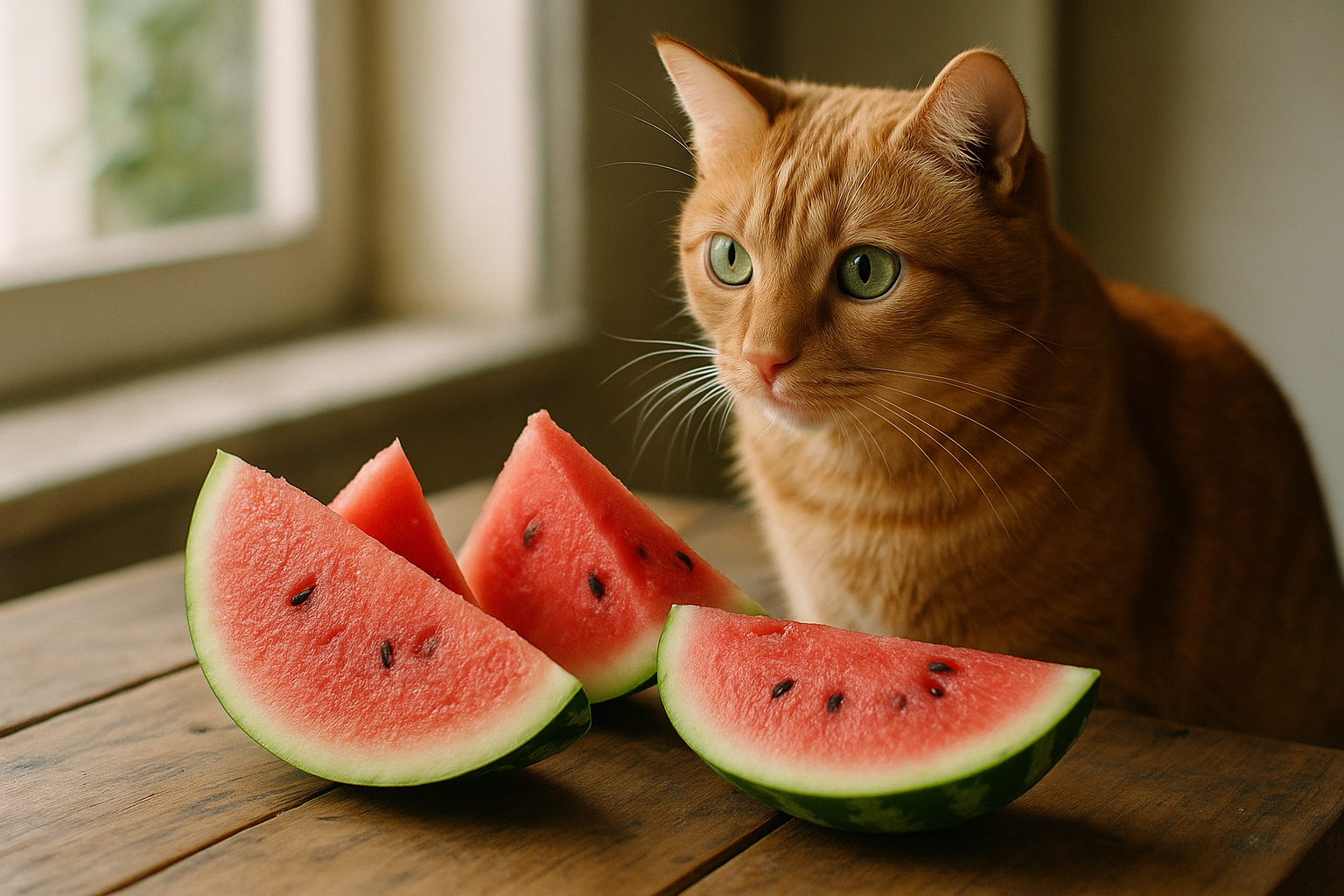

夏の暑い時期になると、冷たくて甘いスイカが恋しくなりますが、愛猫がじっと見つめている姿を見ると、一緒に楽しめないかと考える飼い主さんも多いのではないでしょうか。猫にとってスイカの安全性について、適量な与え方や注意すべきポイント、そして種と皮の除去が必要な理由など、様々な疑問が浮かんできます。

特に気になるのは、スイカの白い部分の効果や水分補給としての役割、さらには熱中症予防に役立つスイカの特性についてです。一方で、腎臓病の猫への注意点や糖尿病の猫には禁止すべき理由、アレルギー反応の可能性と対策なども把握しておく必要があります。また、消化不良を防ぐための準備方法や子猫や高齢猫への配慮事項についても理解を深めておきたいところです。

スイカのメリットとデメリットを正しく理解し、緊急時の対処法と獣医師への相談タイミングを知っておくことで、愛猫との夏の時間をより安心して過ごすことができるでしょう。

この記事を読むことで以下の点について理解を深めることができます:

- 猫がスイカを食べても安全な理由と適切な量の基準

- スイカを与える前に必ず行うべき前処理と準備方法

- 腎臓病や糖尿病など特定の疾患を持つ猫への注意点

- アレルギー反応や消化不良などのリスクと対策方法

猫がスイカを食べられるかの基本知識

- 猫にとってのスイカの安全性について

- 猫への適量な与え方とタイミング

- 種と皮の除去が必要な理由

- スイカの白い部分が推奨される理由

- 水分補給としてのスイカの効果

- 熱中症予防に役立つスイカの特性

猫にとってのスイカの安全性について

スイカは基本的に猫が食べても安全な果物として位置づけられています。全体の約90%が水分で構成されているため、猫の健康に直接害を及ぼす有毒成分は含まれていません。

獣医学的な観点から見ると、スイカの果肉部分には猫にとって危険な物質は特に含まれていないことが確認されています。ただし、これは適量を与えた場合に限られ、過剰摂取は様々な健康リスクを引き起こす可能性があります。

スイカの成分分析によると、水分以外にもビタミンC、カリウム、リコピン、シトルリンなどの栄養素が含まれています。これらの成分は猫の体にとって有益な面もある一方で、特定の疾患を持つ猫には注意が必要な場合もあります。

猫は完全肉食動物として進化してきたため、本来果物を必要としない体の構造になっています。そのため、スイカは栄養補給の主要な手段としてではなく、あくまでも特別なおやつとして位置づけるべきです。

興味深いことに、猫は甘味を感じる味覚が人間ほど発達していないため、スイカの甘さよりも水分や食感に興味を示すケースが多いとされています。

猫への適量な与え方とタイミング

猫にスイカを与える際の適量は、体重によって慎重に計算する必要があります。一般的な目安として、体重4~5kgの成猫の場合、1日あたり58g~69g程度が上限とされています。これは3cm角にカットしたスイカ約2個分に相当します。

与えるタイミングについては、猫の体調が良好で、普段の食事を正常に摂取できている時に限定することが大切です。特に初回は、アレルギー反応や消化不良の可能性を考慮して、より少量から始めることが推奨されています。

頻度に関しては、週に1回程度が適切とされており、毎日与えることは避けるべきです。これは猫の消化器系への負担を最小限に抑えるためです。

スイカを与える際は、食事の前後2時間程度は避け、おやつの時間として独立して与えることが理想的です。これにより、主食であるキャットフードの摂取に影響を与えることなく、スイカを楽しませることができます。

季節的には夏場の暑い時期に水分補給の一環として与えることが多いですが、冷蔵庫から出したばかりの冷たいスイカは胃腸に負担をかける可能性があるため、常温に戻してから与えることが重要です。

種と皮の除去が必要な理由

スイカの種は猫にとって複数の危険要素を含んでいます。まず、種には中毒症状を引き起こす可能性のある成分が含まれており、消化器系に悪影響を及ぼすリスクがあります。さらに、種の硬さと大きさは猫の消化管において物理的な障害となる可能性があります。

特に懸念されるのは腸閉塞のリスクです。猫の消化管は比較的細いため、スイカの種が詰まりやすく、重篤な場合には外科手術が必要になることもあります。また、種を噛み砕こうとする際に歯や口腔内を傷つける可能性も指摘されています。

スイカの皮についても同様に注意が必要です。緑色の硬い皮の部分は猫の消化能力を超えており、消化不良や胃腸の炎症を引き起こす原因となります。皮の繊維質は猫の消化酵素では分解が困難で、胃の中に長時間留まることで不快感や嘔吐を誘発する可能性があります。

さらに、市販のスイカには農薬や防腐剤が付着している場合があり、これらの化学物質は皮の表面に最も多く残留します。猫は人間よりも体重が軽く、化学物質に対する感受性が高いため、わずかな量でも健康に影響を与える可能性があります。

種と皮の除去作業は、スイカを与える前の必須工程として位置づけ、完全に取り除いたことを確認してから与えることが不可欠です。

スイカの白い部分が推奨される理由

スイカの白い部分、つまり果肉と皮の境界部分は、猫にとって赤い果肉部分よりも適していることが知られています。この白い部分は糖分含有量が赤い果肉と比較して著しく低く、糖尿病のリスクを軽減できます。

栄養学的な観点から見ると、白い部分にはシトルリンというアミノ酸が豊富に含まれています。シトルリンは血管の健康維持に寄与する成分として注目されており、血流改善や疲労回復効果が期待されています。

糖分の観点から比較すると、赤い果肉部分の糖度が12度以上になることが多いのに対し、白い部分は4~6度程度と大幅に低くなっています。これは猫の糖分代謝能力を考慮した場合、より安全な選択肢と言えるでしょう。

また、白い部分は食物繊維の含有量も適度であり、猫の消化器系に過度な負担をかけることなく、適切な腸内環境の維持に貢献する可能性があります。

ただし、白い部分であっても与え過ぎは禁物です。適量を守り、猫の体調変化を注意深く観察しながら与えることが重要です。白い部分を選択する場合でも、事前の安全確認と適切な前処理は必要不可欠な工程として認識しておく必要があります。

水分補給としてのスイカの効果

猫の水分補給におけるスイカの役割は、補助的なものとして理解することが重要です。スイカの約90%が水分で構成されているため、特に水をあまり飲まない猫や、夏場の水分不足が心配な場合には有効な補助手段となる可能性があります。

猫は元々砂漠地帯で生活していた動物の血を引いているため、水分摂取量が他の動物と比較して少ない傾向があります。このため、慢性的な水分不足による腎臓への負担や尿路系疾患のリスクが指摘されています。スイカによる水分補給は、このようなリスクの軽減に一定の効果が期待できます。

スイカに含まれる電解質、特にカリウムは体内の水分バランスを調整する働きがあります。ただし、腎機能が低下している猫の場合、カリウムの排出が困難になる可能性があるため、事前に獣医師への相談が必要です。

水分補給の効果を最大化するためには、スイカの与え方にも工夫が必要です。小さくカットして少しずつ与えることで、猫が無理なく水分を摂取できるようになります。また、スイカの果汁を舐めさせるという方法も、水分補給の観点からは有効とされています。

ただし、スイカによる水分補給はあくまでも補完的な手段であり、新鮮な水を常時利用できる環境を整えることが最も重要であることは変わりません。

熱中症予防に役立つスイカの特性

夏場の猫の熱中症は深刻な健康リスクの一つですが、スイカには熱中症予防に役立つ複数の特性があることが知られています。まず、高い水分含有量により体温調節をサポートし、脱水症状の予防に貢献します。

猫は汗腺が肉球にしかないため、人間のように発汗による体温調節が困難です。このため、体内からの水分補給による冷却効果は特に重要な意味を持ちます。スイカの水分は体内で効率的に吸収され、血液の循環を改善することで体温の上昇を抑制する効果が期待できます。

スイカに含まれるシトルリンは血管拡張作用があり、血流を改善することで熱の放散を促進します。これにより、体内に蓄積された熱を効率的に外部に排出することが可能になります。

また、スイカの摂取により一時的に体感温度が下がる効果も報告されています。これは口腔内や消化管での冷却効果によるもので、猫が暑さによるストレスを軽減するのに役立ちます。

ただし、スイカによる熱中症予防効果を過信することは危険です。適切な室温管理、十分な水分の提供、日陰の確保など、基本的な熱中症予防策を徹底した上で、補助的な手段としてスイカを活用することが重要です。猫の様子に異常を感じた場合は、直ちに獣医師の診察を受けることが最優先となります。

猫にスイカを与える際の注意点と禁忌

- 腎臓病の猫への注意すべきポイント

- 糖尿病の猫には禁止すべき理由

- アレルギー反応の可能性と対策

- 消化不良を防ぐための準備方法

- 子猫や高齢猫への配慮事項

- スイカのメリットとデメリット

- 緊急時の対処法と獣医師への相談タイミング

腎臓病の猫への注意すべきポイント

腎臓病を患っている猫にスイカを与える際は、特に慎重な判断が求められます。スイカに含まれるカリウムは、健康な猫には有益な成分ですが、腎機能が低下した猫にとっては深刻なリスク要因となる可能性があります。

腎臓病の猫は、体内の余分なカリウムを尿として排出する機能が低下しているため、血中のカリウム濃度が異常に高くなる高カリウム血症を発症するリスクが高まります。この状態は心臓の機能に直接影響を与え、不整脈や心停止などの生命に関わる症状を引き起こす可能性があります。

さらに、腎臓病の猫は水分代謝も正常に機能していないことが多く、スイカの高い水分含有量が逆に体内の電解質バランスを崩す要因となることも考えられます。特に進行した慢性腎不全の猫では、わずかな食事の変更でも体調に大きな影響を与える可能性があります。

腎臓病の程度によっては、獣医師から厳格な食事制限が指示されている場合もあります。このような場合、スイカのような「おやつ」であっても、事前の許可なしに与えることは避けるべきです。

もし腎臓病の猫にスイカを与えることを検討している場合は、必ず主治医の獣医師に相談し、血液検査の結果や腎機能の状態を踏まえた適切な判断を仰ぐことが不可欠です。

糖尿病の猫には禁止すべき理由

糖尿病を患っている猫にとって、スイカは基本的に与えてはいけない食品として位置づけられています。スイカには天然の糖分である果糖が含まれており、これが血糖値の急激な上昇を引き起こすリスクがあります。

猫の糖尿病は人間と同様に、インスリンの分泌不足や効果不全によって血糖値のコントロールができなくなる疾患です。スイカに含まれる糖分は、たとえ少量であっても血糖値に影響を与える可能性があり、せっかく安定していた血糖管理を乱すリスクがあります。

糖尿病の猫は通常、厳格な食事管理のもとで治療が行われています。決められた種類と量のフードを決められた時間に与えることで、血糖値の変動を最小限に抑える必要があります。このような管理体制の中で、予期しない糖分の摂取は治療効果を著しく損なう可能性があります。

また、糖尿病の猫はしばしば他の合併症を併発していることがあります。特に腎臓病や肝臓病との併発は珍しくなく、これらの疾患がある場合、スイカのカリウムやその他の成分がさらなるリスク要因となる可能性があります。

糖尿病の猫の飼い主は、スイカに限らず、処方されたフード以外のものを与える前には必ず獣医師に相談することが重要です。血糖値の安定が最優先事項であり、一時的な楽しみのためにリスクを冒すべきではありません。

アレルギー反応の可能性と対策

スイカによるアレルギー反応は比較的稀ですが、完全に排除できるリスクではありません。特に他の食品に対してアレルギーの既往歴がある猫や、ウリ科植物(メロン、キュウリなど)に反応を示したことがある猫では、注意深い観察が必要です。

アレルギー反応の初期症状には、皮膚の痒み、赤み、腫れ、消化器症状として嘔吐や下痢などがあります。より重篤な場合には、呼吸困難、意識低下などのアナフィラキシー様反応を起こす可能性もあるため、初回投与時は特に慎重な監視が求められます。

アレルギー対策として最も効果的なのは、段階的な導入方法です。初回は耳かき1杯程度の極少量から始め、24時間以上の間隔をあけて体調変化を観察します。異常が見られなければ、徐々に量を増やしていくという慎重なアプローチが推奨されています。

もしアレルギー反応が疑われる症状が現れた場合は、直ちにスイカの摂取を中止し、症状の経過を詳細に記録することが重要です。軽微な症状であっても、獣医師への相談を行い、必要に応じて抗ヒスタミン薬の投与や対症療法を受けることが適切です。

予防策としては、スイカを与える前に皮膚パッチテストのような簡易検査を行うことも考えられますが、猫の場合は実用的ではないため、やはり少量からの段階的導入が最も現実的な対策となります。

消化不良を防ぐための準備方法

スイカによる消化不良を防ぐためには、適切な準備方法が極めて重要です。まず、スイカは常温に戻してから与えることが基本となります。冷蔵庫から取り出したばかりの冷たいスイカは胃腸を急激に冷やし、消化機能の低下や下痢を引き起こすリスクが高まります。

カットする際のサイズも消化に大きく影響します。猫が一口で飲み込める程度の小さなキューブ状にカットすることで、咀嚼による消化準備と胃での分解を促進できます。目安としては5mm角程度が適切とされています。

与える時間帯の選択も重要な要素です。食事の直前や直後を避け、胃が比較的空の状態で与えることで、消化負担を軽減できます。理想的には食事と食事の間の時間帯、つまり「おやつタイム」として独立させることが推奨されています。

スイカの鮮度管理も消化不良予防には欠かせません。カットしたスイカは空気に触れることで酸化が進み、消化に悪影響を与える可能性があります。与える分だけを必要な分量カットし、残りは適切に保存することが重要です。

また、初回給与時には特に少量から始め、猫の消化能力を段階的に確認していくアプローチが有効です。急激な食事内容の変化は消化器系にストレスを与えるため、慣れるまでの期間を十分に設けることが大切です。

子猫や高齢猫への配慮事項

子猫に対するスイカの与え方には特別な配慮が必要です。生後12ヶ月未満の子猫は消化器官が未発達であり、成猫と同じような食物を処理する能力が十分に備わっていません。特に離乳期から成長期にかけての子猫は、栄養バランスの取れた専用フードからの栄養摂取が最優先となります。

子猫の消化酵素の分泌量や種類は成猫と異なり、果糖のような糖分の代謝能力も限定的です。このため、スイカを与えることで消化不良や下痢を起こすリスクが成猫よりも高くなります。また、子猫は体重が軽いため、同じ量のスイカでも体重比での摂取量が多くなり、より大きな影響を受ける可能性があります。

高齢猫についても同様に注意深いアプローチが求められます。一般的に7歳以上の猫は高齢期に入るとされ、この時期から臓器機能の低下が始まります。特に腎機能や肝機能の低下により、スイカに含まれるカリウムや糖分の代謝能力が減少している可能性があります。

高齢猫では消化能力も低下する傾向があり、新しい食物に対する適応力も若い猫と比較して劣ります。また、既存の慢性疾患を持っている可能性も高く、スイカの成分がこれらの疾患に悪影響を与えるリスクも考慮する必要があります。

子猫や高齢猫にスイカを与える場合は、より厳格な量的制限と、より頻繁な健康状態の確認が必要です。わずかな体調変化でも見逃さないよう、与えた後の観察期間を延長し、異常を感じた場合は直ちに獣医師に相談することが重要です。

スイカのメリットとデメリット

スイカを猫に与えることのメリットとして、まず優れた水分補給効果が挙げられます。特に水をあまり飲まない猫や夏場の脱水予防において、スイカの高い水分含有量は有効な補助手段となります。また、適度なビタミンCの摂取により、高齢猫の免疫機能サポートにも一定の効果が期待できます。

リコピンやシトルリンなどの抗酸化物質は、細胞の老化防止や血管の健康維持に寄与する可能性があります。これらの成分は猫の長期的な健康維持において、補完的な役割を果たすことが考えられます。

一方で、デメリットとして最も重要なのは、不適切な与え方による健康リスクです。過剰摂取は消化不良、下痢、血糖値の上昇などを引き起こす可能性があります。特に糖分の摂り過ぎは肥満や糖尿病のリスク要因となるため、長期的な健康管理の観点から注意が必要です。

カリウムの過剰摂取による高カリウム血症のリスクも看過できません。腎機能が正常な猫であっても、大量摂取により一時的に血中カリウム濃度が上昇し、心臓への負担を増加させる可能性があります。

また、スイカは猫にとって必須の栄養素ではないため、主食であるキャットフードの摂取を阻害するリスクも考慮する必要があります。バランスの取れた総合栄養食からの栄養摂取が最優先であり、スイカはあくまでも補助的な位置づけに留めることが重要です。

緊急時の対処法と獣医師への相談タイミング

スイカを摂取した後に猫に異常な症状が現れた場合、適切な初期対応と獣医師への迅速な相談が重要となります。まず、緊急性の高い症状として、継続する嘔吐(2回以上)、水様性下痢の持続、呼吸困難、意識レベルの低下などが挙げられます。

これらの症状が見られた場合は、直ちにスイカの摂取を中止し、猫を静かで涼しい場所に移動させます。症状の詳細な記録を取り、発症時刻、症状の程度、持続時間などを正確に記録することが、その後の診断や治療に役立ちます。

軽微な症状であっても、24時間以内に改善が見られない場合は獣医師への相談が推奨されます。特に食欲不振が24時間以上続く場合、多飲多尿の症状が現れた場合、普段と異なる行動パターンが見られる場合などは、専門的な診断が必要です。

応急処置として、症状が軽微な場合は12時間程度の絶食を行うことがあります。ただし、水分摂取は継続し、脱水を防ぐことが重要です。絶食中も猫の状態を注意深く観察し、症状の悪化が見られた場合は直ちに動物病院に連絡します。

予防的観点から、スイカを初めて与える際や量を増やす際には、獣医師に事前相談することが理想的です。特に既存の疾患がある猫、高齢猫、子猫の場合は、事前の相談により多くのリスクを回避できます。また、定期的な健康診断の際に、普段の食事内容やおやつについて獣医師と相談し、個々の猫に適した食事管理について指導を受けることも重要です。

猫にスイカを食べさせる際の総合的な判断基準

スイカを猫に与える際の最終的な判断は、複数の要素を総合的に評価した上で行う必要があります。まず、猫の基本的な健康状態を把握することが前提となり、定期的な健康診断の結果や既存疾患の有無を確認します。健康な成猫であれば、適切な量と方法でスイカを楽しむことは可能ですが、少しでも疑問がある場合は専門家の意見を求めることが重要です。

与える環境や季節も考慮要素の一つです。夏場の水分補給目的であれば一定の意義がありますが、他の季節や水分摂取が十分な状況では必要性が低くなります。また、猫の個体差による好みや反応の違いも重要な判断材料となります。

最も重要なのは、スイカを与えることが猫の全体的な健康と幸福にとってプラスになるかという視点です。リスクがメリットを上回る場合、あるいは他により安全な選択肢がある場合は、スイカを避けることが賢明な判断となります。愛猫との信頼関係と長期的な健康維持を最優先に考えた選択を心がけることが大切です。

コメント