6月になって愛猫の抜け毛が急に増えたと感じている飼い主さんは多いのではないでしょうか。一般的に猫の換毛期は春と秋とされていますが、実は6月でも抜け毛が多くなることがあります。

特に室内飼い猫の換毛期の特徴は従来の認識とは異なり、年中換毛期のような状態になることも珍しくありません。春の換毛期が6月まで続く理由や、ダブルコートとシングルコートの違いによる抜け毛の量の差、そして抜け毛の個体差と環境要因についても理解が必要です。

6月の抜け毛対策方法の基本から効果的なブラッシング頻度とタイミング、毛球症の予防と対策のポイント、さらにブラッシング嫌いの猫への対処法や毛玉ケア専用フードの効果と活用法まで、総合的な知識が求められます。また、飼い主のアレルギー対策と室内環境の整備も見過ごせない要素となっています。

この記事を読むことで以下の4つのポイントについて理解を深めることができます:

- 6月に猫の抜け毛が増える科学的な原因とメカニズム

- 室内飼い猫特有の換毛期パターンと対策の必要性

- 効果的なブラッシング方法と毛球症予防のための実践的テクニック

- 飼い主と猫の両方に配慮した総合的な抜け毛対策アプローチ

6月に猫の抜け毛が増える理由と対策

- 猫の6月抜け毛の原因とメカニズム

- 室内飼い猫の換毛期の特徴と年中換毛期について

- 春の換毛期が6月まで続く理由

- ダブルコートとシングルコートの違い

- 抜け毛の個体差と環境要因

- 効果的なブラッシング頻度とタイミング

猫の6月抜け毛の原因とメカニズム

猫の6月の抜け毛増加には、複数の生理学的要因が関与しています。最も大きな要因は、メラトニンというホルモンの分泌パターンの変化です。6月は日照時間が最も長くなる夏至を迎える時期であり、この光環境の変化が猫の体内時計に影響を与え、被毛の成長サイクルを調整するホルモンバランスが変動します。

具体的には、松果体から分泌されるメラトニンの量が日照時間の延長とともに減少し、これが毛根の活動に直接的な影響を与えます。毛根では毛母細胞の分裂活動が活発化し、新しい毛の生成が促進される一方で、古い毛の脱落も同時に進行するのです。

また、6月特有の湿度上昇も抜け毛に影響を与える要因となります。湿度が高くなると、猫の皮膚表面の水分バランスが変化し、皮脂腺の活動が変動します。この変化により、毛根周辺の環境が変わり、毛の保持力が弱くなることで抜け毛が増加する傾向があります。

さらに、コルチゾールなどのストレスホルモンの分泌パターンも季節変化に伴って変動します。6月の環境変化は猫にとって軽微なストレス要因となり、これがホルモンバランスに影響を与えて抜け毛を誘発することも考えられます。

室内飼い猫の換毛期の特徴と年中換毛期について

室内飼い猫の換毛期は、野外で生活する猫とは大きく異なる特徴を示します。最も顕著な違いは、明確な換毛期の境界が曖昧になることです。室内環境では人工照明により日照時間の自然な変化が感じにくく、エアコンなどの空調設備により気温変化も緩和されているため、猫の体内時計が混乱しやすくなります。

この結果、従来の春と秋の2回の換毛期という概念から逸脱し、年中継続的に毛が抜け続ける年中換毛期の状態になることが多くあります。室内飼い猫の約70%が、このような不定期な抜け毛パターンを示すという調査結果もあります。

室内環境の温度は通常18度から26度程度に保たれており、これは猫にとって快適な範囲ですが、同時に毛の保温機能を最大限に発揮する必要性が低下します。そのため、厚い冬毛を維持する必要性が減り、より軽やかな毛質への移行が年間を通じて緩やかに進行するのです。

また、室内の人工照明は自然光と比較して光の波長構成が異なり、特にブルーライトの影響により、メラトニンの分泌パターンが不規則になることが指摘されています。これにより、毛の成長サイクルが自然のリズムから外れ、予測困難な抜け毛パターンを示すようになります。

春の換毛期が6月まで続く理由

通常の春の換毛期は3月から5月にかけて発生しますが、6月まで継続することは決して珍しいことではありません。この延長には複数の要因が関与しています。

最も大きな要因は、個体差による毛の成長サイクルの違いです。猫の毛には成長期、退行期、休止期という3つのフェーズがあり、それぞれの期間は個体によって大きく異なります。一般的に、成長期は2ヶ月から6ヶ月程度とされていますが、栄養状態や健康状態、遺伝的要因により、この期間が延長されることがあります。

また、春から初夏にかけての気温上昇パターンも影響を与えます。近年の気候変動により、5月から6月にかけても比較的涼しい日が続いたり、逆に急激な気温上昇が発生したりすることで、猫の体が混乱し、換毛期の終了タイミングが遅れることがあります。

栄養面では、春に摂取した栄養素が毛の生成に使用されるまでに時間差があることも考慮すべき点です。特にタンパク質やビタミンB群、亜鉛などの栄養素は、摂取から毛根での利用まで数週間から数ヶ月の時間を要するため、春の栄養状態が6月の抜け毛に影響を与えることがあります。

ダブルコートとシングルコートの違い

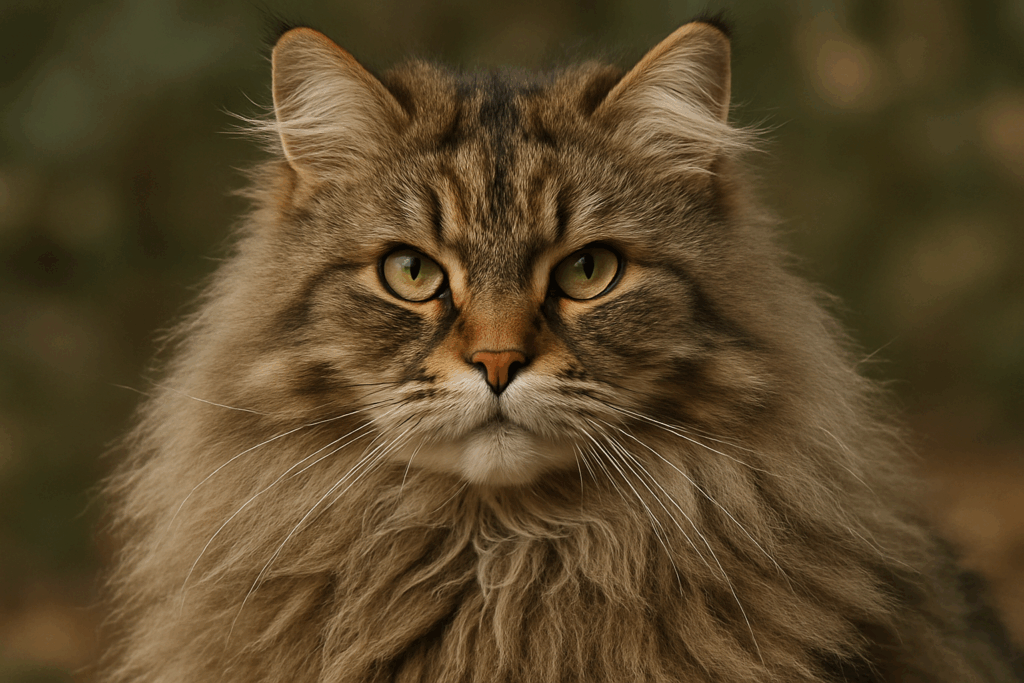

猫の被毛構造は、抜け毛の量と質に決定的な影響を与える要素です。ダブルコートの猫は、外側の硬いガードヘア(上毛)と、内側の柔らかいアンダーコート(下毛)の二層構造を持っています。一方、シングルコートの猫は主にガードヘアのみで構成されています。

ダブルコートの代表的な猫種には、アメリカンショートヘア、スコティッシュフォールド、ブリティッシュショートヘア、ノルウェージャンフォレストキャット、メインクーンなどがあります。これらの猫種では、特にアンダーコートの抜け毛が顕著で、換毛期には通常の10倍以上の毛が抜けることも珍しくありません。

アンダーコートは直径が約20〜30ミクロンと非常に細く、軽いため空中に舞いやすい特徴があります。また、保温性を高めるために密度が高く、1平方センチメートルあたり約900〜1200本の毛が生えているとされています。この密度の高さが、換毛期の大量抜け毛の原因となっています。

シングルコートの猫種には、シャム、ロシアンブルー、ベンガル、アビシニアンなどがあります。これらの猫では抜け毛の量は比較的少なく、毛質も太くしっかりしているため、掃除の面では管理しやすいとされています。ただし、シングルコートでも季節による毛質の変化は発生し、夏に向けてより細く短い毛に変化することがあります。

日本の雑種猫の多くはダブルコート構造を持っているため、一般的な家庭猫では抜け毛対策が特に重要になります。

抜け毛の個体差と環境要因

同じ品種の猫でも、抜け毛の量には大きな個体差があります。この差を生み出す要因は多岐にわたり、遺伝的要因、年齢、健康状態、ストレスレベル、栄養状態などが複合的に影響します。

遺伝的要因では、親猫の被毛の質や量が子猫に受け継がれます。特に毛根の密度や毛の太さ、成長サイクルの長さは遺伝的に決定される要素が強く、同腹の兄弟猫でも大きな差が現れることがあります。また、毛色による違いも指摘されており、一般的に黒い毛を持つ猫の方が、白や薄い色の毛を持つ猫よりも抜け毛が多い傾向があります。

年齢による変化も重要な要素です。子猫期から成猫期にかけては、毛質が大きく変化し、生後6ヶ月頃から本格的な抜け毛が始まります。7歳以上のシニア猫では、ホルモンバランスの変化により抜け毛パターンが不規則になることが多く、場合によっては年中継続的に抜け毛が発生することもあります。

環境要因では、室内温度、湿度、照明条件、ストレス要因などが影響します。特に多頭飼いの環境では、猫同士の関係性によるストレスが抜け毛に影響することがあります。また、引っ越しや家族構成の変化、新しいペットの導入などの環境変化は、一時的に抜け毛を増加させる要因となります。

栄養状態も抜け毛に大きく影響します。特にタンパク質不足、必須脂肪酸の不足、ビタミンやミネラルの不均衡は、毛質の悪化や抜け毛の増加を引き起こします。良質なキャットフードを適量与えることで、抜け毛の質と量をある程度コントロールすることが可能です。

効果的なブラッシング頻度とタイミング

ブラッシングの効果を最大化するためには、猫の毛質、季節、個体の特性に応じた適切な頻度とタイミングの設定が不可欠です。

短毛種の場合、通常期は週に2〜3回程度で十分ですが、6月の抜け毛増加期には毎日のブラッシングが推奨されます。長毛種では年間を通じて毎日のブラッシングが基本となり、換毛期には1日2回の実施が理想的です。

ブラッシングのタイミングとしては、猫がリラックスしている時間帯を選ぶことが大切です。多くの猫にとって、食後30分から1時間程度経過した時間や、夕方から夜にかけての時間帯が最適とされています。朝の活動時間や就寝前の興奮している時間は避けた方が良いでしょう。

ブラッシングの時間は、短毛種で3〜5分程度、長毛種で5〜10分程度が目安です。長時間のブラッシングは猫にストレスを与える可能性があるため、必要に応じて複数回に分けて実施することも有効です。

使用するブラシの選択も重要で、アンダーコートの除去には専用のアンダーコートブラシやファーミネーターが効果的です。ただし、これらの器具は毛を多く取りすぎる可能性があるため、週に1〜2回程度の使用に留め、日常的には優しいスリッカーブラシやピンブラシを使用することが推奨されます。

猫の6月抜け毛対策と健康管理

- 6月の抜け毛対策方法の基本

- 毛球症の予防と対策のポイント

- ブラッシング嫌いの猫への対処法

- 毛玉ケア専用フードの効果と活用法

- 飼い主のアレルギー対策と室内環境

- 6月の猫の抜け毛対策で快適な生活を

6月の抜け毛対策方法の基本

6月の抜け毛対策では、多角的なアプローチが必要になります。基本的な対策は、適切なブラッシング、室内環境の調整、栄養管理、そして健康状態のモニタリングの4つの柱から構成されます。

ブラッシング対策では、通常期より頻度を上げることに加えて、使用する道具の工夫も大切です。粗いブラシで大まかな抜け毛を除去した後、細かいブラシで仕上げるという二段階アプローチが効果的です。また、ブラッシング前に蒸しタオルで軽く毛を湿らせることで、抜け毛の飛散を抑えながら効率的に除去できます。

室内環境の調整では、湿度管理が特に重要です。6月の高湿度環境では、除湿器を使用して湿度を50〜60%程度に保つことで、猫の皮膚状態を良好に維持できます。また、空気清浄機の使用により、舞い上がった抜け毛を効率的に捕集し、アレルゲンの拡散を防ぐことができます。

温度管理では、エアコンの設定温度を26〜28度程度に保ち、急激な温度変化を避けることが大切です。扇風機やサーキュレーターを併用することで、空気の循環を良くし、猫が快適に過ごせる環境を作ることができます。

掃除方法の工夫も重要な要素です。通常の掃除機に加えて、ロボット掃除機を活用することで、日常的に抜け毛を除去できます。また、マイクロファイバークロスを使用した拭き掃除や、粘着ローラーによる家具や カーペットの清掃も効果的です。

毛球症の予防と対策のポイント

毛球症は6月の抜け毛増加期に特に注意が必要な疾患です。予防対策では、毛の摂取量を減らすことと、摂取した毛の排出を促進することの両面からアプローチします。

毛の摂取量を減らすための最も効果的な方法は、適切なブラッシングによる事前の抜け毛除去です。猫が毛づくろいで飲み込む毛の量を最大50%まで減らすことが可能とされています。特にアンダーコートの除去に重点を置き、ファーミネーターなどの専用器具を週1〜2回使用することで、大幅な改善が期待できます。

摂取した毛の排出促進では、食物繊維の豊富な食材の活用が有効です。猫草は最も一般的な選択肢で、イネ科の植物に含まれる食物繊維が胃腸の蠕動運動を促進し、毛玉の排出を助けます。市販の猫草栽培キットを使用することで、常に新鮮な猫草を提供できます。

水分摂取量の増加も毛球症予防に効果的です。1日あたりの必要水分量は体重1kgに対して50〜60mlとされており、この量を確保することで便通が改善し、毛玉の排出が促進されます。ウェットフードの併用や、複数箇所への給水器設置、流水式給水器の使用などが有効な方法です。

毛球症の初期症状としては、食欲不振、便秘、嘔吐の回数増加、毛づくろいの頻度増加などがあります。これらの症状が2〜3日続く場合は、獣医師への相談が必要です。重篤な場合は腸閉塞を引き起こし、外科手術が必要になることもあるため、早期発見と対処が極めて重要です。

ブラッシング嫌いの猫への対処法

ブラッシングを嫌がる猫への対応では、段階的な慣れ化と、猫の性格に応じたアプローチ方法の選択が重要です。

最初の段階では、ブラシを見せるだけで終わり、おやつやほめ言葉でポジティブな印象を与えます。次に、ブラシで軽く体に触れる程度から始め、徐々に実際のブラッシング動作に移行します。この過程には数週間から数ヶ月かかることもありますが、焦らずに進めることが成功の鍵です。

ブラシの選択も重要な要素です。硬いブラシや引っかかりやすいブラシは猫に不快感を与えるため、最初は柔らかいラバーブラシや手袋型のブラシから始めることを推奨します。ピロコームのような弾力性のあるブラシは、皮膚への刺激が少なく、ブラッシング嫌いの猫にも受け入れられやすいとされています。

タイミングの工夫も効果的です。猫がリラックスしている時、特に膝の上でくつろいでいる時や、撫でられて気持ち良さそうにしている時にブラッシングを試みます。また、遊んだ後の疲れている時間帯も、比較的受け入れられやすいタイミングです。

どうしてもブラッシングが困難な場合は、代替手段を検討します。ウェットティッシュでの拭き取り、濡れタオルでの軽いマッサージ、グルーミング用のミトンの使用などが有効です。また、プロのトリマーに依頼することも選択肢の一つです。

毛玉ケア専用フードの効果と活用法

毛玉ケア専用フードは、6月の抜け毛対策において重要な役割を果たします。これらのフードには、毛玉の形成を防ぎ、既存の毛玉の排出を促進する成分が配合されています。

主要な有効成分として、不溶性食物繊維と可溶性食物繊維があります。不溶性食物繊維は胃腸内で毛を絡め取り、便と一緒に排出する働きがあります。一方、可溶性食物繊維は腸内環境を改善し、蠕動運動を促進することで排出を助けます。適切な比率は不溶性2に対して可溶性1程度とされています。

オメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸も重要な成分です。これらの必須脂肪酸は皮膚と被毛の健康を維持し、抜け毛の質を改善することで毛玉の形成を予防します。特にEPAとDHAは抗炎症作用があり、皮膚トラブルによる過度な毛づくろいを抑制する効果が期待できます。

プロバイオティクスの配合により、腸内環境を整えることも毛玉ケアには有効です。健康な腸内細菌バランスは消化吸収を改善し、毛玉の自然な排出を促進します。

毛玉ケアフードの使用方法では、完全切り替えではなく、通常のフードに段階的に混ぜていく方法が推奨されます。最初の3日間は25%、次の3日間は50%、その後75%、最終的に100%という具合に、1〜2週間かけて切り替えます。

効果の判定は、通常2〜4週間程度で現れます。毛玉の嘔吐回数の減少、便通の改善、毛づくろい後の満足そうな表情などが改善の指標となります。ただし、既に毛球症の症状がある場合は、フードでの対応だけでなく獣医師への相談が必要です。

飼い主のアレルギー対策と室内環境

6月の抜け毛増加期には、飼い主のアレルギー症状も悪化しやすくなります。効果的な対策では、アレルゲンの除去と接触機会の減少の両面からアプローチします。

空気清浄機の選択では、HEPAフィルター搭載モデルが最も効果的です。HEPAフィルターは0.3ミクロン以上の粒子を99.97%以上除去する性能があり、猫の毛やフケなどのアレルゲンを効率的に捕集できます。部屋の広さに応じた適切な処理能力を持つ機種を選び、可能であれば複数台設置することで効果が向上します。

掃除の頻度と方法も重要です。通常の掃除機での清掃に加えて、水拭きによる湿式清掃を併用することで、舞い上がったアレルゲンを確実に除去できます。特に猫が頻繁に利用する場所や、抜け毛が溜まりやすいソファやカーペットは重点的に清掃します。

室内湿度の管理も効果的なアレルギー対策です。湿度が50%以下になると、抜け毛やフケが乾燥して軽くなり、空中に舞いやすくなります。逆に70%以上では、ダニの繁殖が促進されるため、50〜60%程度に維持することが理想的です。

個人的な対策では、マスクの着用、空気清浄機能付きのエアコンの活用、猫との接触後の手洗いとうがいの徹底などが有効です。また、寝室への猫の立ち入りを制限することで、睡眠中のアレルゲン曝露を減らすことができます。

重篤なアレルギー症状がある場合は、医師と相談の上で抗ヒスタミン薬の使用や、アレルゲン免疫療法の検討も必要になります。猫と共生しながらアレルギー症状をコントロールするためには、継続的な対策と専門医との連携が不可欠です。

6月の猫の抜け毛対策で快適な生活を

6月の猫の抜け毛対策を総合的に実施することで、猫と飼い主の両方にとって快適な生活環境を実現できます。以下のポイントを押さえることで、効果的な対策が可能になります。

- 6月の抜け毛はホルモンバランスと湿度変化が主要因となって発生する

- 室内飼い猫は年中換毛期の状態になりやすく継続的なケアが必要

- 春の換毛期が6月まで続くことは個体差により正常な現象である

- ダブルコート猫はシングルコート猫より10倍以上の抜け毛量となる

- 遺伝的要因と環境要因により個体間で抜け毛量に大きな差が生じる

- 効果的なブラッシングには適切な頻度とタイミングの設定が重要

- 6月の対策では湿度管理と温度調整が基本的な環境整備となる

- 毛球症予防には事前の抜け毛除去と排出促進の両面対策が有効

- ブラッシング嫌いの猫には段階的慣れ化と道具選択の工夫が必要

- 毛玉ケア専用フードは食物繊維と必須脂肪酸により効果を発揮する

- 飼い主のアレルギー対策には空気清浄と湿度管理が重要な要素

- HEPAフィルター搭載空気清浄機が最も効果的なアレルゲン除去方法

- 猫草の活用により自然な毛玉排出を促進できる

- 水分摂取量増加は便通改善と毛玉排出に直接的効果がある

- 定期的な健康チェックにより毛球症の早期発見が可能になる

コメント