こんにちは。猫学研究所、運営者の「uzura」です。

深夜に眠りについた途端、愛猫があなたの胸やお腹の上に乗ってきて、その重みで目が覚めてしまった経験はありませんか。夜中に猫が乗ってくる行動には実は深い理由があり、猫の心理状態や飼い主との関係性が大きく影響しています。この行動を理解することで、愛猫との絆をより深く感じられるはずです。猫の行動学的観点から見ると、夜間の接触行動は単純な偶然ではなく、複雑な感情と本能が絡み合った意味深い表現なのです。

猫が夜中に乗ってくる行動は単なる偶然ではなく、甘えたいという感情や信頼関係の表れ、さらには体調管理や本能的な安心感を求める行動として現れます。また、乗る場所によって猫の気持ちが変わることも興味深いポイントです。夜行性の習性を持つ猫特有の行動パターンや、子猫時代の記憶が影響している場合もあるでしょう。さらに、季節や室温、家庭環境の変化なども、この行動に大きな影響を与える要因として知られています。近年の動物行動学研究では、猫の夜間行動パターンが飼い主との関係性を測る重要な指標であることが明らかになってきました。

- 夜中に猫が乗ってくる6つの心理的理由と行動パターン

- 乗る場所別に分かる猫の気持ちと信頼度の違い

- 体調不良のサインとしての夜中の行動変化

- 愛猫との良好な関係を築くための適切な対応方法

夜中に猫が乗ってくる理由とは?愛猫の心理を徹底解説

夜中に猫が飼い主の上に乗ってくる行動には、複数の心理的要因が組み合わさっています。この行動を正しく理解することで、愛猫の気持ちにより寄り添うことができるでしょう。動物行動学の専門家によると、猫の夜間接触行動は進化的な適応行動と現代的な愛着行動の両方の側面を持っているとされています。

甘えたいという気持ちの表れ

猫が夜中に乗ってくる最も一般的な理由は、飼い主に甘えたいという強い感情です。猫は本来独立心が強い動物として知られていますが、飼い主に対しては子猫のような甘えた行動を示すことがあります。この現象は「ネオテニー(幼形成熟)」と呼ばれ、成猫が子猫の特徴や行動を保持し続ける現象です。

特に夜間は猫にとって活動的な時間帯であり、日中に溜まった愛情欲求を満たそうとする傾向があります。飼い主の温もりや匂いに包まれることで、母猫との記憶が蘇り、安心感と満足感を得ているのです。このような甘えん坊の行動は、猫のフミフミ行動の謎を解明!母親への愛情表現の本当の意味でも詳しく解説している母性愛への回帰と深く関連しています。

甘え行動には、オキシトシンという愛情ホルモンの分泌が関わっており、猫と飼い主の両方に心理的な安定をもたらします。研究によると、猫が飼い主との接触を求める際に分泌されるオキシトシンは、人間の親子関係で見られるものと非常に類似していることが分かっています。

年齢による甘え方の変化

猫の甘え方は年齢とともに変化します。子猫時代は本能的な生存戦略として甘え行動を示しますが、成猫になると選択的に信頼できる相手にのみ甘えるようになります。シニア猫では、体力の衰えとともに甘えん坊になる傾向が見られ、より多くの愛情と安心感を求めるようになるんですよ。

飼い主への強い信頼関係

猫が夜中に乗ってくる行動は、飼い主への深い信頼の証でもあります。猫は警戒心が非常に強い動物で、完全にリラックスできる相手は限られています。睡眠中という最も無防備な状態で体を預けるということは、その人を心から信頼している証拠なのです。この信頼関係の構築には、通常数ヶ月から数年の時間が必要とされています。

この信頼関係は一朝一夕で築かれるものではなく、日頃からの丁寧なケアと愛情によって育まれます。猫が安心して乗ってこられる環境を提供できているということは、飼い主として非常に優秀な証拠といえるでしょう。愛猫のゆっくりまばたきに隠された深い意味の記事でも触れているように、猫の信頼行動には様々な表現方法があります。

信頼関係の指標として、猫の瞳孔の変化や尻尾の動き、鳴き声のトーンなども重要な要素となります。夜中に乗ってくる猫は、多くの場合リラックスした状態で、瞳孔が適度に収縮し、尻尾の動きも穏やかな傾向があります。

信頼関係構築のプロセス

猫との信頼関係は段階的に構築されます。最初は距離を保って観察し、次第に近づいてくるようになり、最終的に体の接触を求めるようになります。このプロセスを理解し、猫のペースに合わせることが、深い信頼関係を築く鍵となります。

暖を取るための行動

猫は体温調節が得意な動物ですが、寒い季節や冷房の効いた環境では、より暖かい場所を求める習性があります。飼い主の体温は猫にとって理想的な暖房器具となり、特に胸部や腹部は体温が高く、猫が好む場所です。猫の体温は38〜39度と人間より高いため、体温維持により多くのエネルギーを必要とします。

季節による体温調節の変化も重要な要因です。冬季には基礎代謝が上がり、より多くの熱源を求める傾向があります。また、老齢猫では体温調節機能が低下するため、若い猫よりも暖を求める行動が顕著になります。室内温度が18度以下になると、多くの猫で暖を求める行動が観察されるという研究結果もあります。

猫が暖を求める理由

猫の体温は人間より約2度高い38~39度が正常値です。この体温を維持するために、寒い環境では積極的に温かい場所を探します。飼い主の体は移動する暖房器具として、猫にとって非常に魅力的な存在なのです。また、猫の毛質や体型によっても寒さの感じ方が異なり、短毛種や痩せ型の猫ほど暖を求める傾向が強いことが分かっています。

季節別の行動変化

春夏秋冬それぞれの季節で、猫の夜間行動パターンは変化します。春は発情期の影響で活発になり、夏は暑さを避けるため涼しい場所を探します。秋は冬に向けた準備期間として食欲が増進し、冬は暖を求める行動が最も顕著になるんです。

不安な時の安心感を求めている

猫は環境の変化やストレスを敏感に察知する動物です。引っ越しや新しいペットの導入、家族構成の変化、工事音などの騒音、来客の増加など、日常に変化が生じた際に不安を感じ、飼い主により強く依存する傾向があります。このような状況では、猫は安心感を求めて飼い主との物理的接触を増やそうとします。

夜中に乗ってくる頻度が急に増えた場合は、何らかのストレス要因がある可能性を考慮する必要があります。猫の行動変化は心理状態の重要な指標となるため、普段の行動パターンとの違いを注意深く観察することが大切です。ストレス反応として現れる行動には、過度のグルーミング、食欲不振、隠れる行動などもあり、これらと併せて総合的に判断する必要があります。

ストレスサインの早期発見

猫のストレス反応は段階的に現れることが多く、初期段階での発見が重要です。夜間の接触行動の変化は、しばしば他の症状に先行して現れるため、注意深い観察が必要です。継続的な行動変化が見られる場合は、環境要因の見直しと併せて、専門家への相談を検討しましょう。

不安軽減のための環境づくり

猫の不安を軽減するためには、安定した環境づくりが重要です。隠れ場所の提供、一定の生活リズムの維持、フェロモン製品の活用などが効果的とされています。また、飼い主自身のストレス管理も、猫の精神状態に大きな影響を与えることが知られているんですよ。

自分のにおいをつけるマーキング行動

猫は縄張り意識が強く、重要な人や物に自分の匂いをつけるマーキング行動を行います。夜中に乗ってくる行動の一部には、飼い主を「自分のもの」として主張する意味が含まれています。これは所有欲の表れというよりも、社会的絆を確認し強化する行動として理解されています。

特に多頭飼いの環境では、この傾向が強くなることがあります。他の猫との競争意識から、より積極的に飼い主への所有権をアピールしようとする行動が見られるでしょう。猫の頬や額、足の裏には臭腺があり、体をすりつけることで自分の匂いを付着させています。これらの匂いには個体識別情報やその時の感情状態を表す化学物質が含まれています。

マーキング行動の種類と意味

猫のマーキング行動には複数の種類があります。頬擦りは親愛の情を示し、尿マーキングは縄張りの主張、爪とぎマーキングは視覚的・嗅覚的な両方の情報を残します。夜間の接触行動は、これらの中でも最も親密な関係を表すマーキング行動といえるでしょう。

空腹による起こしに来る行動

夜中や早朝に猫が乗ってくる場合、空腹が原因である可能性があります。猫は本来薄明薄暮性の動物で、自然界では夕方や明け方に狩りを行う習性があります。この本能的なリズムにより、早朝に食事を要求することが多いのです。現代の室内飼い猫でも、この原始的な生体リズムは保持されており、午前4〜6時頃に活動のピークを迎えることが一般的です。

空腹による行動の特徴として、鳴き声を伴うことが多く、食べ物がある場所への誘導行動も見られます。また、普段よりも執拗に飼い主の顔の近くに来る傾向があり、時には軽く前足で触れることもあります。この行動は学習による強化も受けやすく、一度食事を与えると習慣化しやすいという特徴があります。

要求給餌の注意点

猫の要求に応じて夜中に食事を与えると、その行動が強化されてしまう可能性があります。規則正しい食事時間を設定し、夜中の要求には応じないことが重要です。ただし、高齢猫や病気の猫の場合は、獣医師と相談して適切な対応を決めましょう。また、自動給餌器の使用や、夜間用の少量のドライフードの配置なども効果的な対策となることがあります。

食事タイミングの調整方法

適切な食事管理は、猫の夜間行動をコントロールする重要な要素です。1日の総カロリーを複数回に分けて与える、最後の食事時間を調整するなどの工夫により、夜間の空腹による行動を軽減できます。また、食事の質も重要で、満腹感が持続しやすい高品質なフードの選択も効果的なんです。

乗る場所でわかる猫の心理と気持ち

猫が乗ってくる場所によって、その時の心理状態や飼い主への信頼度を読み取ることができます。それぞれの場所に込められた意味を理解することで、愛猫とのコミュニケーションがより深まるでしょう。動物行動学の研究では、猫の選択する休息場所は、その時の心理状態を反映する重要な指標であることが明らかになっています。

顔の上で寝る時の特別な意味

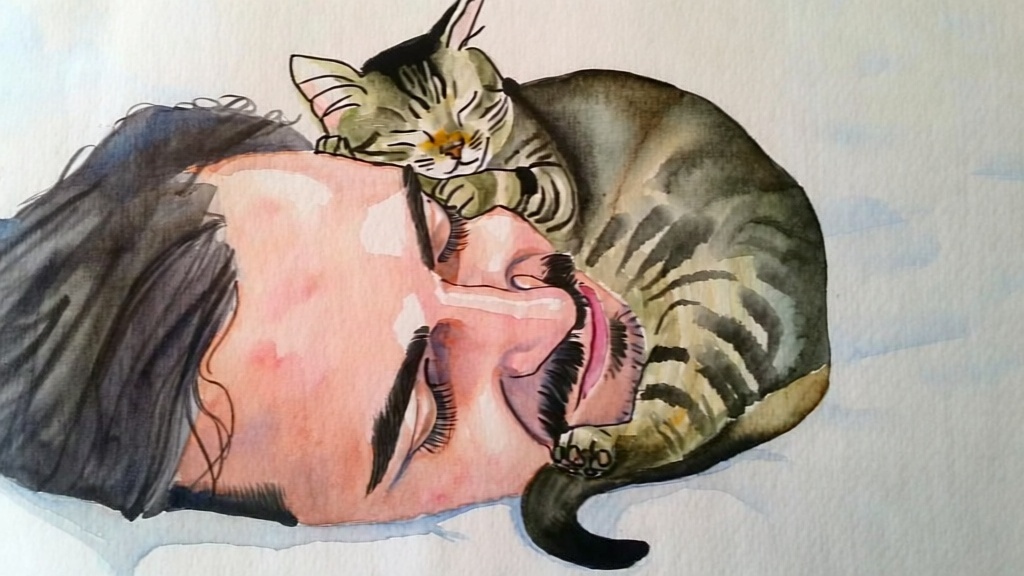

猫が飼い主の顔の近くや顔の上で寝る行動は、最高レベルの信頼関係を示す行動です。顔は最も重要な部位であり、野生では急所として厳重に守られる場所です。その近くで無防備に眠るということは、飼い主を完全に信頼している証拠なのです。また、顔の近くは呼吸による温かい空気があり、猫にとって快適な微気候を形成しています。

ただし、息苦しさを感じたり睡眠の質が低下したりする場合は、優しく別の場所に移動させることも必要です。猫の気持ちを大切にしながらも、お互いの快適性を保つバランスが重要でしょう。顔の近くで寝る行動には、飼い主の匂いを最も強く感じられるという利点もあり、猫にとって究極の安心感を提供する場所といえます。

顔周辺での行動パターン

顔の近くで寝る猫は、しばしば特別な行動パターンを示します。飼い主の呼吸に合わせて自分の呼吸を調整したり、軽いいびきに反応して位置を微調整したりすることがあります。また、朝の目覚めと同時に活動を開始し、「おはよう」の挨拶として鳴き声や軽いタッチで応答することも特徴的なんですよ。

お腹の上で寝る猫の心境

お腹の上で寝る猫は、飼い主への愛情と所有欲を表現しています。お腹は体の中でも特に温かく、心臓の鼓動を感じられる場所です。母猫のお腹で眠った子猫時代の記憶が蘇り、究極の安心感を求めている状態といえるでしょう。心拍のリズムは猫にとって非常に心地よい刺激となり、リラックス効果をもたらします。

また、お腹の上に乗ることで飼い主の動きを制限し、「逃げられない状況」を作り出しているとも考えられます。これは猫なりの愛情独占欲の表れでもあります。お腹の柔らかさと温かさ、そして安定感は、猫にとって理想的な休息場所の条件を満たしているのです。

お腹での睡眠の特徴

お腹で寝る猫は、深いレム睡眠に入りやすい傾向があります。飼い主の呼吸による上下動が、子猫時代の母猫の呼吸を思い出させ、深いリラクゼーション効果をもたらすためです。この状態では、猫の筋肉は完全に弛緩し、時には寝言のような小さな鳴き声を出すこともあります。

足元で寝る猫の行動理由

足元で寝る猫は、適度な距離感を保ちながらも飼い主との繋がりを求めています。この位置は猫にとって安全性と自由度のバランスが取れた理想的な場所です。いつでも逃げられる準備を保ちながら、飼い主の存在を感じていられるのです。足元は飼い主の体重移動を最も早く察知できる場所でもあり、安全確認の観点からも優れた位置といえます。

また、足元での睡眠は猫の野生本能とも関連しています。群れで生活する動物にとって、仲間の足音や動きを監視できる位置は、安全確保の重要なポイントです。家庭内でも同様の本能が働き、飼い主の動向を把握しやすい足元を選択することが多いのです。

| 寝る場所 | 信頼度 | 心理状態 | 特徴 | 睡眠の深さ |

|---|---|---|---|---|

| 顔の近く | ★★★★★ | 完全な信頼 | 最高レベルの愛情表現 | 非常に深い |

| 胸・お腹 | ★★★★☆ | 甘えたい | 母性愛の回帰 | 深い |

| 足元 | ★★★☆☆ | 適度な距離感 | 安全性と親密性のバランス | 浅め(警戒モード) |

| 横に寄り添う | ★★★☆☆ | 穏やかな親近感 | 対等な関係性 | 中程度 |

足元での警戒レベル

足元で寝る猫は、リラックスしながらも軽度の警戒状態を保っています。外部の音や振動に対する反応が早く、何かあった時には即座に行動できる準備を整えています。この行動は、猫の優れた生存戦略の表れでもあるんです。

体調不良の可能性とサイン

普段は乗ってこない猫が急に夜中に乗ってくるようになった場合、体調不良の可能性を考慮する必要があります。痛みや不安を感じている猫は、飼い主により強く依存する傾向があります。特に内臓疾患や関節痛などの慢性的な痛みがある場合、安心感を求めて接触行動が増加することが知られています。

体調不良のサインとしての行動変化は、しばしば微細で見過ごしやすいものです。夜間の接触行動の変化は、他の症状が現れる前の早期兆候として現れることが多く、注意深い観察が重要です。また、高齢猫では認知機能の低下により、夜間の不安が増大し、飼い主への依存度が高まることもあります。

体調不良を示す可能性のある行動変化

- いつもより長時間乗っている

- 普段と違う場所に執着する

- 鳴き声に変化がある(か細い、しわがれ、頻繁)

- 食欲や排泄に変化がある

- 毛づくろいの頻度が変わった

- 呼吸パターンの変化

- 体温の異常(触れた時の感覚)

- 普段の睡眠場所を避ける

これらの変化が見られた場合は、早めに獣医師に相談することをお勧めします。猫は痛みを隠す習性があるため、行動変化が唯一の手がかりとなることが多いのです。

健康チェックのポイント

体調不良の早期発見には、日常的な観察が欠かせません。食事量、水分摂取量、排泄の回数と状態、活動レベル、睡眠パターンなどを記録しておくことで、変化を客観的に把握できます。また、定期的な体重測定や、触診による異常の確認も重要なんですよ。

夜行性による自然な行動パターン

猫の祖先は夜間に狩りを行う習性があり、現代の家猫にもその本能が受け継がれています。夜中に活動的になることは猫にとって自然な行動パターンであり、この時間帯に飼い主とのコミュニケーションを求めることも珍しくありません。猫の生体リズムは「薄明薄暮性」と呼ばれ、夕暮れと明け方の薄明かりの時間帯に最も活発になります。

猫が床で寝る理由と対策を完全解説の記事でも述べているように、猫の睡眠パターンは人間とは大きく異なります。一日12〜16時間眠る猫は、短時間の覚醒を繰り返しながら生活しているため、夜中の活動も自然な行動なのです。この睡眠パターンは「多相睡眠」と呼ばれ、野生時代から受け継がれた適応戦略です。

生体リズムと環境要因

猫の活動リズムは、光の変化、温度、湿度、飼い主の生活パターンなど、様々な環境要因に影響されます。室内照明の管理や、規則正しい生活リズムの維持により、ある程度人間の生活パターンに合わせることも可能です。ただし、基本的な生体リズムを完全に変更することは困難で、猫の自然な行動パターンを理解し、受け入れることが重要なんです。

子猫時代の記憶と成猫の行動

成猫が夜中に飼い主に乗ってくる行動には、子猫時代の記憶が深く関わっています。母猫や兄弟猫と一緒に眠った経験は、猫の脳に強く刻まれ、成猫になっても安心感や温もりを求める行動として現れます。特に早期に母親から離れた猫や、人工哺育で育った猫では、この傾向がより顕著に見られることがあります。

子猫時代の社会化経験は、成猫の行動パターンに長期的な影響を与えます。生後2〜7週間の社会化期における経験が、その後の人間や他の動物との関係性を決定づけることが知られています。この時期に十分な愛情を受けた猫は、成猫になっても人間への親和性が高く、夜間の接触行動も積極的に行う傾向があります。

子猫時代の影響と成猫の行動

子猫時代の経験は、成猫の性格形成に決定的な影響を与えます。母猫からの早期分離(8週間未満)は、成猫になってからの分離不安や過度の甘え行動につながることがあります。逆に、適切な時期まで母猫と過ごした猫は、バランスの取れた社会性を発達させる傾向があります。

記憶と学習による行動の定着

猫の記憶能力は想像以上に優れており、特に感情的な記憶は長期間保持されます。夜間の接触行動が心地よい体験として記憶されると、その行動は習慣として定着します。また、飼い主からの積極的な反応(撫でる、話しかけるなど)があると、その行動はさらに強化されるんですよ。

夜中に猫が乗ってくる理由まとめ

夜中に猫が乗ってくる行動は、愛情表現と信頼関係の証であることが多く、飼い主にとっては喜ばしい現象です。この行動には、甘えたいという感情、暖を求める本能、安心感の追求、マーキング行動、そして深い信頼関係など、複数の要因が複雑に絡み合っています。猫の個性や成長背景、健康状態、環境要因によって、その表現方法は様々に変化します。

ただし、急激な行動変化や体調面での心配がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。特に、普段の行動パターンから大きく逸脱した変化が見られる時は、早期の対応が重要です。また、飼い主自身の生活の質を保つことも大切で、お互いにとって快適な関係性を築くための調整も必要でしょう。

愛猫との夜のひとときを大切にしながらも、お互いの快適性を保つことで、より良い関係を築いていくことができるでしょう。猫の行動一つ一つに込められた意味を理解し、深い絆を育んでいってください。この特別な時間は、猫と飼い主の双方にとって、かけがえのない愛情確認の瞬間なのです。

健康で幸せな猫生活のために

最終的な健康管理や行動の判断については、必ず専門の獣医師にご相談ください。この記事の情報はあくまで一般的な目安として参考にしていただき、愛猫の個性や状況に応じた適切な対応を心がけましょう。また、定期的な健康診断や、猫の行動に関する最新の研究情報を把握することも、愛猫との良好な関係維持に役立ちます。

猫との夜間の過ごし方のコツ

猫との夜間の時間をより良いものにするために、以下のポイントを心がけてみてください:

- 猫が乗りやすい服装や寝具の選択

- 適切な室温の維持(20-25度程度)

- 猫の安全を考慮した寝室環境の整備

- 規則正しい生活リズムの維持

- 猫の個性に合わせた対応方法の確立

コメント