こんにちは。猫学研究所、運営者の「uzura」です。

愛猫が人間の食べ物に興味を示すとき、「この豆腐、猫にあげても大丈夫かな?」と疑問に思ったことはありませんか。豆腐は低カロリーで栄養豊富な食材として知られていますが、猫に与える場合は大豆アレルギーや与え方に注意が必要です。特に初めて豆腐を与える際は、アレルギー症状の確認や適切な調理方法を理解しておくことが重要ですよね。また、木綿豆腐と絹ごし豆腐の違い、カルシウムやマグネシウムの過剰摂取による尿路結石のリスク、腎機能への影響なども気になるポイントです。実際のところ、多くの飼い主さんが豆腐の安全性について不安を抱えており、間違った与え方をしてしまうケースも少なくありません。この記事では、獣医師の監修情報や最新の研究データをもとに、猫と豆腐の関係について包括的に解説していきます。

- 大豆アレルギーの症状と早期発見方法

- 木綿豆腐と絹ごし豆腐の栄養価の違いと選び方

- 適切な与え方と調理方法のコツ

- 過剰摂取による健康リスクの回避方法

猫に豆腐を与える前に知っておきたい大豆アレルギーの基本知識

豆腐は猫にとって比較的安全な食材ですが、大豆アレルギーのリスクを理解しておくことが大切です。ここでは、アレルギー症状の見極め方や豆腐の種類による違いについて詳しく解説していきますよ。猫の食物アレルギーは近年増加傾向にあり、特に大豆アレルギーはキャットフードに大豆が使用されることが多いため、飼い主さんが気づかないうちに慢性的なアレルギー状態に陥っている可能性もあります。適切な知識を身につけて、愛猫の健康を守りましょう。

大豆アレルギーの症状と対処法

猫の大豆アレルギーは、先天性と後天性の2つのタイプがあります。先天性は生まれつきの体質によるもので、後天性は長期間同じ食材を摂取することで発症するアレルギーです。興味深いことに、猫の食物アレルギーの約60%は後天性であることが分かっており、これは同じタンパク質源を長期間摂取し続けることで免疫システムが過敏に反応するようになるためです。

主な症状としては、以下のようなものがあります:

大豆アレルギーの主な症状

- 下痢や嘔吐などの消化器症状

- 皮膚のかゆみや赤み(特に頭部や首周り)

- 目の充血や涙やけ

- 元気がなくなる、食欲不振

- 脱毛や皮膚の炎症

- 耳の中の炎症や悪臭

- 呼吸困難(重篤な場合)

アレルギー症状の段階別対応

軽度の症状(軽いかゆみや軟便)の場合は、まず豆腐の摂取を中止し、24〜48時間様子を見てください。症状が改善すれば、大豆アレルギーの可能性が高いと考えられます。

中度の症状(継続する下痢や嘔吐、広範囲のかゆみ)が見られる場合は、速やかに獣医師の診察を受けることをおすすめします。この段階では、抗ヒスタミン剤や消化器症状を和らげる薬物治療が必要になることもあります。

重度の症状(呼吸困難、意識朦朧、全身の腫れ)は緊急事態です。アナフィラキシーショックの可能性があるため、直ちに動物病院に連絡し、緊急治療を受けてください。

初めて豆腐を与える際は、ごく少量から始めて、食後24時間は愛猫の様子を注意深く観察することが重要です。症状が現れた場合は、すぐに豆腐の摂取を中止し、かかりつけの獣医師に相談してくださいね。また、症状の記録(いつ、何を食べて、どんな症状が出たか)を取っておくと、診断の際に役立ちます。

アレルギー検査について

猫の食物アレルギー検査には、血液検査と除去食試験があります。血液検査は比較的簡単に行えますが、偽陽性や偽陰性の可能性もあるため、除去食試験がより確実な診断方法とされています。除去食試験では、アレルギーの原因となりうる食材をすべて除去した食事を8〜12週間続け、その後疑われる食材を一つずつ再導入してアレルギー反応を確認します。

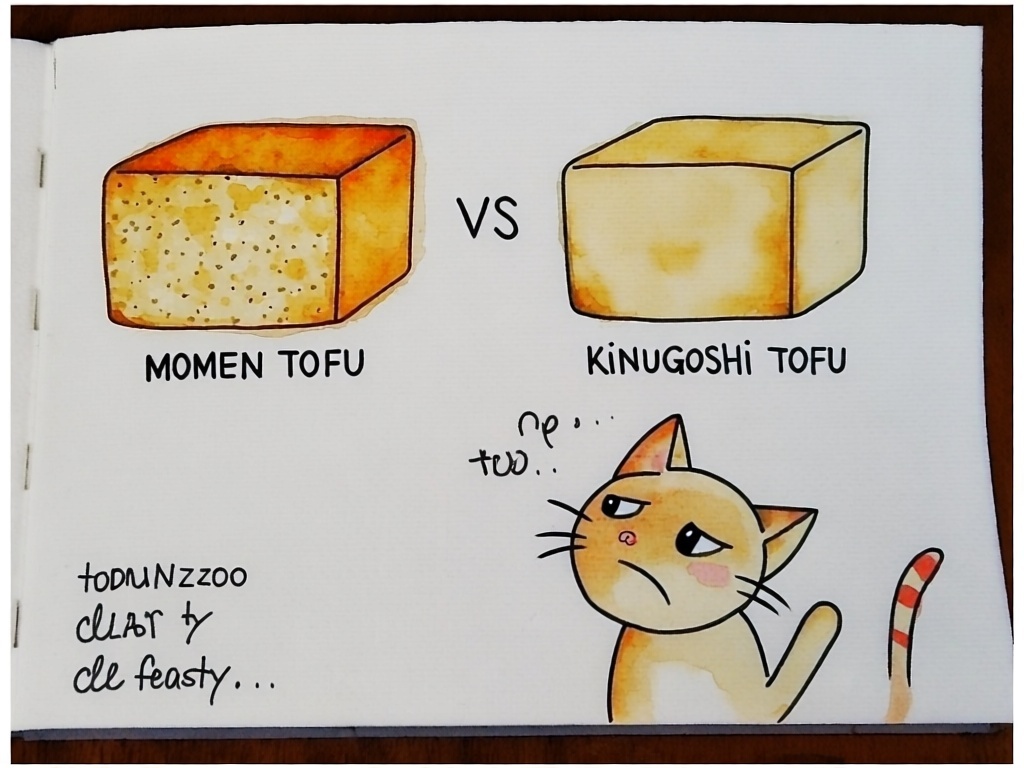

木綿豆腐と絹ごし豆腐の違い

豆腐には主に木綿豆腐と絹ごし豆腐がありますが、どちらも猫に与えることができます。ただし、栄養成分には違いがあるんです。この違いを理解することで、愛猫の健康状態に応じた適切な選択ができるようになります。

| 項目 | 木綿豆腐(100g) | 絹ごし豆腐(100g) | 備考 |

|---|---|---|---|

| エネルギー | 73kcal | 56kcal | 木綿豆腐の方が高カロリー |

| タンパク質 | 7.0g | 5.3g | 木綿豆腐の方が豊富 |

| カルシウム | 93mg | 75mg | 木綿豆腐の方が多い |

| マグネシウム | 57mg | 50mg | わずかに木綿豆腐が多い |

| 水分 | 85.9g | 88.5g | 絹ごし豆腐の方が多い |

木綿豆腐の特徴と適用場面

木綿豆腐は圧力をかけて水分を抜いているため、栄養素が凝縮されています。食感がしっかりしており、崩れにくいのが特徴です。以下のような猫におすすめです:

- 成長期の子猫(タンパク質要求量が高いため)

- 活発な成猫(エネルギー需要が高いため)

- 痩せ気味で体重増加が必要な猫

- 食べ応えを求める猫

ただし、木綿豆腐はカルシウムやマグネシウムの含有量が多いため、尿路結石の既往歴がある猫や腎臓病の猫には注意が必要です。

絹ごし豆腐の特徴と適用場面

絹ごし豆腐は低カロリーで消化しやすく、滑らかな食感が特徴です。以下のような猫に適しています:

- ダイエット中の肥満猫

- 消化器系が弱い猫

- 高齢猫(咀嚼力が低下している場合)

- 病気回復期の猫

- 腎臓に不安がある猫

絹ごし豆腐は水分含有量が高いため、水分摂取量を増やしたい猫にも適しています。特に慢性腎臓病の猫や、あまり水を飲まない猫には有効な選択肢となります。

製造方法による違い

木綿豆腐は豆乳ににがりを加えて一度固め、それを崩してから布で包んで圧力をかけて水分を抜きます。この工程により、余分な水分と共に一部の栄養素も流れ出ますが、残った栄養素は凝縮されます。

一方、絹ごし豆腐は豆乳ににがりを加えて、そのまま容器の中で固めます。水分を抜く工程がないため、なめらかな食感を保ちつつ、消化しやすい状態を維持しています。

イソフラボンが猫に与える影響

豆腐に含まれる大豆イソフラボンは、植物性エストロゲンとも呼ばれ、抗酸化作用がある一方で、猫にとっては注意が必要な成分でもあります。イソフラボンには、甲状腺へのヨウ素取り込みを阻害する働きがあり、これが甲状腺機能亢進症の発症に関係しているという説もあるんです。

甲状腺機能への影響メカニズム

猫の甲状腺機能亢進症は、中高齢猫(7歳以上)に多く見られる内分泌疾患で、甲状腺ホルモンが過剰に分泌される病気です。イソフラボンは、甲状腺ホルモンの合成に必要なヨウ素の取り込みを阻害することで、甲状腺が代償的により多くのホルモンを産生しようとし、結果的に甲状腺の腫大や機能亢進を引き起こす可能性が指摘されています。

ただし、この関連性についてはまだ研究段階であり、決定的な因果関係は証明されていません。しかし、予防的観点から、特に高齢猫では豆腐の継続的な摂取は控えめにした方が安心かなと思います。

適切な摂取量の目安

イソフラボンの安全な摂取量については、猫における具体的な基準値は設定されていませんが、人間の基準を参考にすると、体重1kgあたり1日0.5mg程度が目安となります。豆腐100gに含まれるイソフラボンは約20〜30mgですので、4kgの猫の場合、1日あたり豆腐6〜9g程度が理論上の上限となります。

イソフラボン摂取の注意点

- 毎日継続して与えない

- 他の大豆製品との併用は避ける

- 甲状腺機能亢進症の既往歴がある猫は摂取を控える

- 定期的な健康診断で甲状腺機能をチェック

オリゴ糖による整腸効果

豆腐に含まれる大豆オリゴ糖は、腸内の善玉菌(ビフィズス菌)のエサとなり、腸内環境を整える働きがあります。これにより、以下のような効果が期待できます:

オリゴ糖の健康効果

- 排便をスムーズにする

- 悪玉菌の増殖を抑制

- 免疫力の向上

- カルシウムやマグネシウムの吸収促進

- 腸内pHの調整

- 短鎖脂肪酸の産生促進

腸内フローラへの具体的な影響

大豆オリゴ糖は、主にラフィノース、スタキオース、ベルバスコースという3つの成分から構成されています。これらのオリゴ糖は、小腸では消化されずに大腸まで到達し、そこでビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌の栄養源となります。

善玉菌が増殖することで、腸内環境が酸性に傾き、病原菌の増殖が抑制されます。また、善玉菌が産生する短鎖脂肪酸(酢酸、プロピオン酸、酪酸)は、腸管上皮細胞のエネルギー源となり、腸のバリア機能を強化します。

個体差と注意事項

ただし、胃腸の弱い猫では下痢を引き起こす可能性もあるので、様子を見ながら与えることが大切ですね。特に以下のような猫では注意が必要です:

- 過敏性腸症候群の猫

- 炎症性腸疾患(IBD)の猫

- 消化器系の手術を受けた直後の猫

- 抗生物質治療中の猫(腸内フローラが不安定な状態)

これらの猫では、少量から開始し、便の状態を carefully観察しながら与える量を調整することが重要です。

安全な豆腐の与え方と注意すべき猫の豆腐アレルギー症状

ここからは、実際に豆腐を与える際の具体的な方法と、健康リスクを避けるための重要なポイントについて解説していきます。適切な量や調理方法を知って、愛猫に安全に豆腐を楽しんでもらいましょう。獣医学的な観点から見ると、猫への豆腐の与え方には多くの注意点があり、これらを正しく理解することで、豆腐のメリットを最大限に活用しながらリスクを最小限に抑えることができます。

与える適量と頻度の目安

豆腐はおやつ程度の量に留めることが重要です。1日の総摂取カロリーの10%以内を目安にしてください。これは、猫の栄養バランスを崩さないための基本原則です。

| 猫の体重 | 木綿豆腐の適量 | 絹ごし豆腐の適量 | カロリー換算 |

|---|---|---|---|

| 子猫(1kg未満) | 小さじ1杯程度(約3g) | 小さじ1杯程度(約3g) | 約2-2.5kcal |

| 成猫(3kg) | 25-30g | 32-38g | 約18-21kcal |

| 成猫(4kg) | 33-38g | 43-50g | 約24-28kcal |

| 成猫(5kg) | 40-45g | 52-60g | 約29-33kcal |

| 老猫 | 小さじ1杯程度(約3g) | 小さじ1杯程度(約3g) | 約2-2.5kcal |

年齢別の詳細な与え方

子猫(生後2ヶ月〜12ヶ月):消化器官がまだ発達途中のため、豆腐は生後4ヶ月以降から少量ずつ与えることをおすすめします。離乳が完了してから導入し、最初は米粒大から始めてください。

成猫(1歳〜7歳):最も豆腐を与えやすい年齢層です。ただし、避妊・去勢手術後は代謝が低下するため、肥満予防の観点から量を調整する必要があります。

高齢猫(7歳以上):腎機能や消化機能が低下している可能性があるため、子猫と同様に少量から始めてください。また、高齢猫は甲状腺機能亢進症のリスクが高いため、継続的な摂取は避けた方が良いでしょう。

頻度としては、毎日与えるのではなく、週に2-3回程度にとどめておくのがベストです。継続的に与えることで後天性のアレルギーを発症するリスクもあるためです。理想的なスケジュールとしては、月・水・金曜日など、間隔を空けて与えることをおすすめします。

体調による調整

猫の体調や健康状態に応じて、与える量や頻度を調整することも重要です:

- 下痢気味の場合:豆腐の摂取を一時中止し、症状が改善してから再開

- 食欲不振の場合:食欲刺激として少量のみ使用

- 肥満気味の場合:絹ごし豆腐を選択し、主食の一部と置き換え

- 腎臓病の場合:獣医師と相談の上、摂取の可否を決定

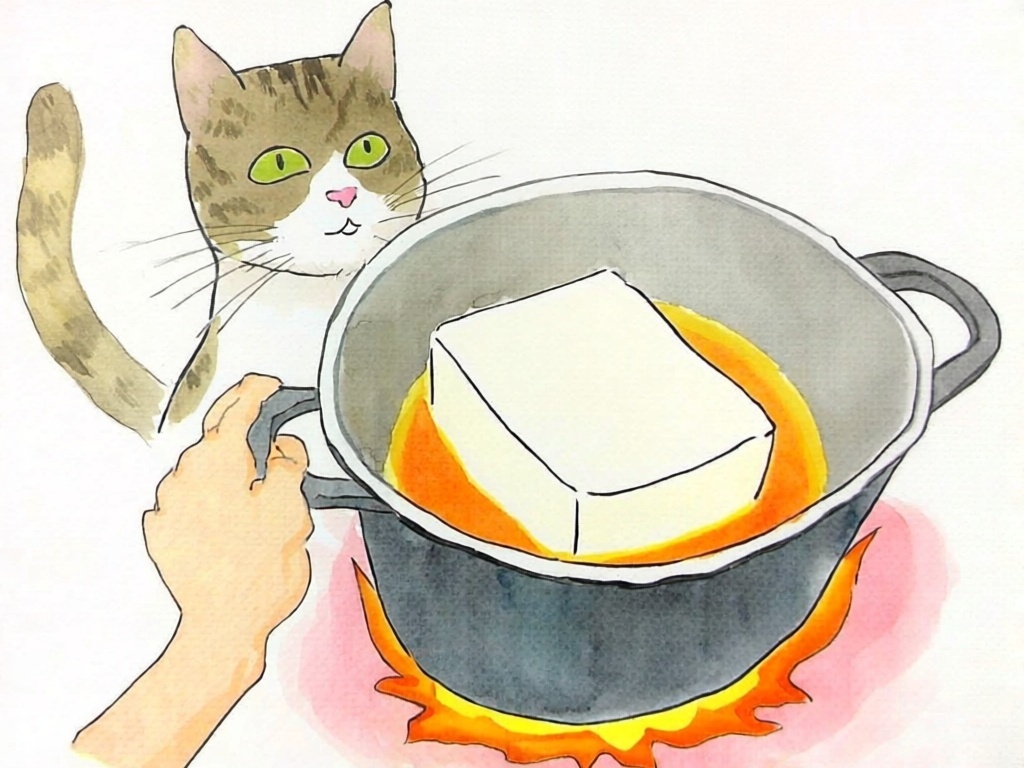

加熱調理の必要性

豆腐を猫に与える際は、必ず加熱調理してから与えてください。生の豆腐には「トリプシン・インヒビター」という物質が残っており、これが消化不良や下痢の原因となることがあるんです。また、加熱により殺菌効果も得られ、より安全に摂取できます。

トリプシン・インヒビターについて

トリプシン・インヒビターは、大豆に自然に含まれる酵素阻害物質で、タンパク質消化酵素であるトリプシンの働きを阻害します。これにより以下のような問題が生じる可能性があります:

- タンパク質の消化不良

- 膵臓への過度な負担

- 下痢や軟便

- 栄養吸収の阻害

- 膨満感や腹痛

豆腐の製造過程である程度は分解されますが、完全に除去されるわけではないため、加熱調理が必要です。

正しい加熱方法

- 豆腐を1cm角程度の食べやすい大きさにカット

- 沸騰したお湯で2-3分茹でる(85℃以上を維持)

- ザルに上げてお湯を切る

- 人肌程度(約37℃)まで冷ます

- キャットフードにトッピングまたは単独で与える

調理時の注意点

調理の際は以下の点にご注意ください:

温度管理:猫は熱い食べ物を嫌がるだけでなく、火傷のリスクもあります。必ず人肌程度まで冷ましてから与えてください。

調味料の使用禁止:塩、醤油、味噌などの調味料は一切使用しないでください。猫にとって塩分過多は腎臓病や高血圧の原因となります。

油の使用について:茹でる際は油を使わず、お湯のみで調理してください。不必要な脂質の摂取を避けるためです。

電子レンジでの加熱方法

お湯で茹でる方法以外に、電子レンジを使った簡単な加熱方法もあります:

- 豆腐を耐熱容器に入れ、少量の水を加える

- 600Wで1分程度加熱

- 一度取り出して温度を確認

- 必要に応じて10秒ずつ追加加熱

- 十分に冷ましてから与える

この方法は短時間で加熱でき、栄養素の流出も最小限に抑えることができます。

カルシウム過剰摂取による尿路結石リスク

豆腐に含まれるカルシウムは、適量であれば骨や歯の健康に役立ちますが、過剰摂取は危険です。特に7歳以上の高齢猫では、カルシウムの過剰摂取によりシュウ酸カルシウム尿石症のリスクが高まります。

尿路結石のメカニズム

猫の尿路結石は主に2種類あります:

ストルバイト結石:マグネシウム、アンモニア、リン酸が結合してできる結石で、アルカリ性の尿で形成されやすくなります。以前は猫の尿路結石の大部分を占めていましたが、現在は減少傾向にあります。

シュウ酸カルシウム結石:カルシウムとシュウ酸が結合してできる結石で、酸性の尿で形成されやすくなります。近年、猫での発症が増加しており、特に高齢のオス猫に多く見られます。

豆腐の過剰摂取により血中カルシウム濃度が上昇すると、腎臓でのカルシウム排泄が増加し、尿中のカルシウム濃度も上昇します。この状態でシュウ酸が存在すると、シュウ酸カルシウム結石が形成されやすくなります。

症状としては以下のようなものがあります:

尿路結石の症状

- 頻尿や血尿

- 排尿時の痛み(鳴き声を上げる)

- トイレ以外での排尿

- 食欲不振や元気消失

- 腹部を触られるのを嫌がる

- 排尿姿勢を取るが尿が出ない(緊急事態)

リスクファクターと予防

以下の猫では特に注意が必要です:

- 7歳以上の高齢猫

- オス猫(尿道が長く狭いため)

- 肥満猫

- 運動不足の猫

- 水分摂取量が少ない猫

- 過去に尿路結石の既往歴がある猫

予防策としては、水分摂取量の増加が最も重要です。尿が希釈されることで、結石形成のリスクを大幅に減らすことができます。また、定期的な尿検査により、早期発見・早期治療が可能になります。

既に尿路結石の既往歴がある猫には、豆腐を与えないことをおすすめします。また、療法食を与えている猫では、獣医師と相談の上で豆腐の摂取可否を決定してください。

マグネシウムと腎機能低下の関係

豆腐を固めるために使用される「にがり」の主成分である塩化マグネシウムも注意が必要です。マグネシウムは猫の健康維持に必要なミネラルですが、過剰摂取は以下の問題を引き起こす可能性があります:

マグネシウム過剰摂取のリスク

- ストルバイト結石の形成

- 腎機能の低下

- 下痢や嘔吐

- 高マグネシウム血症

- 心臓への負担(重篤な場合)

- 神経系への影響

マグネシウムの適正摂取量

AAFCO(アメリカ飼料検査官協会)によると、猫の1日あたりのマグネシウム必要量は体重1kgあたり約8mgとされています。4kgの成猫の場合、1日32mgが目安となります。

豆腐100gに含まれるマグネシウムは約50-57mgですので、4kgの猫が豆腐を50g摂取すると、それだけで1日必要量を超えてしまいます。これが、豆腐を少量に留める理由の一つです。

腎臓病猫への影響

特に腎臓病の猫や、過去に結石症を患った猫には豆腐を与えない方が安全です。腎機能が低下している猫では、マグネシウムの排泄能力も低下しており、血中濃度が上昇しやすくなります。

慢性腎臓病の猫では、以下のような管理が必要です:

- リンとマグネシウムの制限

- タンパク質の適度な制限

- 水分摂取量の増加

- 定期的な血液検査による腎機能の監視

これらの観点から、腎臓病の猫には豆腐よりも専用の療法食を与えることが推奨されます。

心配な場合は、事前にかかりつけの獣医師に相談してくださいね。血液検査により腎機能やミネラルバランスをチェックすることで、豆腐を安全に与えられるかどうかを判断できます。

トッピング方法のコツ

豆腐をキャットフードのトッピングとして使用する際のコツをご紹介します:

ドライフードの場合

加熱した豆腐を小さく崩し、普段のドライフードに少量混ぜます。豆腐の水分でフードが柔らかくなり、食べやすくなりますよ。特に以下のような効果が期待できます:

- 嗜好性の向上:豆腐の滑らかな食感と風味がドライフードの単調な味を変化させます

- 水分補給:ドライフードだけでは不足しがちな水分を補えます

- 咀嚼の補助:高齢猫や歯の弱い猫でも食べやすくなります

- 満腹感の向上:少量で満足感を得やすくなります

混ぜる際のポイントとしては、豆腐をフードの10%以下の量に抑えることです。多すぎると栄養バランスが崩れる可能性があります。

ウェットフードの場合

ウェットフードに豆腐を混ぜると、より自然に摂取してもらえます。特に食の細い猫や、水分摂取量を増やしたい猫におすすめです。

ウェットフードとの組み合わせ方法:

- ウェットフードを皿に出す

- 加熱・冷却した豆腐を細かく崩す

- フードによく混ぜ込む

- 猫が食べやすい温度(人肌程度)に調整

この方法では、豆腐がウェットフードの水分を吸収し、よりクリーミーな食感になります。消化器系が弱い猫や、病気回復期の猫にも適しています。

トッピングのポイント

- 豆腐は全体の10%以下に抑える

- 初回は米粒大から始める

- 猫の反応を見ながら量を調整

- 嫌がる場合は無理に与えない

- 毎回新鮮な豆腐を使用する

- 残ったフードは2時間以内に片付ける

特殊な状況での活用法

薬を飲ませる際のサポート:豆腐の滑らかな食感を活かして、粉薬や砕いた錠剤を包み込むことで、薬を飲ませやすくする方法もあります。ただし、薬との相互作用がないことを獣医師に確認してから行ってください。

食欲不振時の工夫:病気や高齢により食欲が低下している猫に対し、豆腐の風味と食感で食欲を刺激することができます。この場合は、他の嗜好性の高い食材(鶏ささみのゆで汁など)と組み合わせるとより効果的です。

健康効果を最大化する工夫

豆腐の健康効果を安全に活用するための工夫をお伝えします:

肥満対策として活用

豆腐は低カロリーなので、ダイエット中の猫のかさ増し食材として活用できます。ただし、植物性タンパク質なので、動物性タンパク質の摂取量は減らさないよう注意が必要です。

肥満猫への具体的な活用方法:

- 置き換えダイエット:普段のフードの一部(5-10%程度)を豆腐に置き換え

- 満腹感の向上:食事の最初に少量の豆腐を与えて満腹感を高める

- 間食の代替:高カロリーなおやつの代わりに豆腐を使用

ダイエット効果を高めるためには、豆腐と一緒に適度な運動も取り入れることが重要です。猫じゃらしやレーザーポインターを使った遊びで、エネルギー消費を促しましょう。

食欲不振時のサポート

病気回復期や老猫で食欲が低下している場合、豆腐の滑らかな食感が食欲回復の手助けになることもあります。

食欲不振時の与え方のコツ:

- 温度調整:人肌程度に温めることで香りが立ち、食欲を刺激

- 少量頻回:一度に多くを与えず、少しずつ頻繁に与える

- 手から与える:飼い主の手から直接与えることで安心感を与える

- 他の食材との組み合わせ:鶏ささみのゆで汁などと混ぜて嗜好性を高める

水分補給のサポート

豆腐には水分が多く含まれているため、あまり水を飲まない猫の水分補給のサポートとしても役立ちます。

水分補給を効果的に行うための工夫:

- 豆腐スープ:豆腐を鶏ささみのゆで汁で煮込んだ簡易スープ

- ゼリー状にする:ゼラチンで固めて食べやすくする

- 氷として活用:豆腐を冷凍して暑い日の水分補給に(解凍後に与える)

特に慢性腎臓病の猫や、尿路結石の予防が必要な猫では、水分摂取量の増加が重要です。豆腐を上手に活用して、楽しみながら水分補給ができるよう工夫してみてください。

栄養バランスの最適化

豆腐単体では猫に必要な栄養素をすべて賄うことはできませんが、他の食材と組み合わせることで、より バランスの良い栄養摂取が可能になります:

| 組み合わせ食材 | 効果 | 注意点 |

|---|---|---|

| 鶏ささみ | 動物性タンパク質の補完 | 塩分無添加で調理 |

| かつお節 | 嗜好性向上、アミノ酸補給 | 塩分の少ないものを選択 |

| 野菜(少量) | ビタミン・ミネラル補給 | 猫が食べられる野菜に限定 |

| オリーブオイル(極少量) | 必須脂肪酸の補給 | 1日小さじ1/4程度まで |

猫の豆腐アレルギー予防と早期発見のまとめ

豆腐は適切に与えれば猫にとって有益な食材ですが、大豆アレルギーや過剰摂取による健康リスクを理解しておくことが重要です。ここまでお読みいただいた内容を踏まえ、安全で効果的な豆腐の与え方について総括いたします。

アレルギー予防の基本原則

大豆アレルギーを予防するためには、以下の原則を守ることが大切です:

段階的導入:初回は必ず少量から始め、24時間は愛猫の様子を注意深く観察してください。最初は米粒大の量から開始し、問題がなければ徐々に増量していきます。

継続監視:下痢や嘔吐、皮膚のかゆみなどの症状が見られた場合は、すぐに摂取を中止し獣医師に相談しましょう。特に以下の症状は要注意です:

- 摂取後2〜24時間以内の消化器症状

- 皮膚の赤みやかゆみ

- 目の充血や涙の増加

- 呼吸の異常(緊急事態)

- 普段と異なる行動や元気の消失

記録の保持:アレルギー症状が疑われる場合は、与えた食材、量、時間、症状の詳細を記録しておくことで、獣医師による診断がスムーズになります。

長期的な健康管理

豆腐を継続的に与える場合は、定期的な健康チェックが欠かせません:

血液検査:年1〜2回の血液検査により、腎機能、肝機能、甲状腺機能をモニタリングし、ミネラルバランスの異常がないか確認します。

尿検査:尿路結石の早期発見のため、定期的な尿検査を受けることをおすすめします。特に7歳以上の猫では、年2回の検査が理想的です。

体重管理:豆腐をダイエット補助として使用している場合は、月1回程度の体重測定により、適切な効果が得られているか確認します。

緊急時の対応

万が一、重篤なアレルギー反応が現れた場合の対応策も準備しておきましょう:

- 即座の摂取中止:症状を確認したら直ちに豆腐の摂取を停止

- 症状の記録:症状の種類、程度、継続時間を記録

- 獣医師への連絡:かかりつけの動物病院に連絡し、指示を仰ぐ

- 緊急受診:呼吸困難や意識朦朧などの重篤な症状では即座に受診

また、継続的に与える場合も週2-3回程度に留め、必ず加熱調理してから与えることを忘れずに。豆腐に含まれるトリプシン・インヒビターやイソフラボン、ミネラル類の影響を最小限に抑えるためには、適量を守ることが何より重要です。

正しい知識を持って、愛猫の健康を第一に考えた豆腐の与え方を心がけてくださいね。疑問や不安がある場合は、遠慮なくかかりつけの獣医師に相談することをおすすめします。猫それぞれに個体差があるため、専門家のアドバイスを受けながら、愛猫に最適な食事管理を行っていきましょう。

コメント