こんにちは。猫学研究所、運営者の「uzura」です。

あなたの愛猫の手をじっくり観察したことはありますか?実は猫の指の数って、前足と後ろ足で本数が違うって知ってましたか?普段何気なく見ている猫の手には、進化の歴史や生活習慣に関する興味深い秘密が隠されているんです。毎日触れ合っている愛猫の手足にも、きっとあなたが知らない驚きの事実があるはずですよ。

猫の指の数や前足と後ろ足の違い、多指症という珍しい現象、さらには狼爪の役割や肉球の名称まで、意外と知らない猫の手の雑学がたくさんあります。また、メインクーンと6本指の関係性や、ヘミングウェイ猫として有名になった多指猫の歴史、遺伝的要因や健康への影響、日常のケア方法など、猫の指について気になることは山ほどありますよね。特に多頭飼いをされている方なら、それぞれの猫の手の個性にも気づかれているかもしれません。

この記事では、そんな猫の指にまつわる疑問を科学的な根拠とともに分かりやすく解説していきます。愛猫の手をもっと深く理解したい方や、猫の身体の不思議に興味がある方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。読み終わる頃には、きっと愛猫の手を見る目が変わっているはずです。

- 猫の指の基本的な構造と前足・後ろ足の本数の違いが分かる

- 多指症(ポリダクティル)という現象の原因と特徴を理解できる

- 狼爪や肉球の役割と、それぞれの名称を詳しく学べる

- 猫の指の日常ケア方法と健康管理のポイントが身につく

猫の指の数は前足5本・後ろ足4本が標準

私たち人間の手足はそれぞれ5本ずつの指がありますが、猫の場合は前足と後ろ足で指の数が異なります。この違いには、猫の進化や生活様式に深く関わる理由があるんですよ。実は、この「非対称」な指の配置こそが、猫を優秀なハンターにしている秘密の一つなんです。

猫の指の基本構造とその役割

猫の指の基本構造は、前足に5本、後ろ足に4本で、合計18本の指があります。この18本という数字、意外と多いと感じませんか?人間が20本なので、それほど大きな違いはないんです。しかし、この2本の差には重要な意味が込められています。

前足の5本のうち、4本は通常の指として機能し、残り1本は「狼爪(ろうそう)」と呼ばれる特殊な指になります。この狼爪は人間の親指に相当する位置にあり、他の4本の指とは少し離れた場所に付いています。獣医学的には、この狼爪が猫の器用さを支える重要な要素とされているんです。

猫の指にはそれぞれ鋭い爪が備わっており、これらの爪は普段は肉球の中に格納されています。必要な時だけ出し入れできる仕組みになっているのは、猫の狩猟本能と深く関わっているんですよ。この「格納式爪」のメカニズムは、猫科動物特有の進化の産物なんです。

指の構造と筋肉の関係

猫の指の動きを支えているのは、複雑な筋肉と腱のシステムです。前足には屈筋腱と伸筋腱という2つの主要な腱があり、これらが協調して働くことで爪の出し入れが可能になっています。特に狩りの瞬間には、反射的に爪が飛び出す仕組みが働くんですよ。

後ろ足の構造はよりシンプルで、主に推進力を生み出すことに特化しています。4本の指はすべて同じような構造で、地面をしっかりと蹴るための「スパイク」の役割を果たしています。この違いが、猫の驚異的な運動能力を支えているんですね。

前足と後ろ足の違いが生まれる理由

なぜ前足と後ろ足で指の数が違うのでしょうか?この違いは、猫の生活様式と進化の過程で生まれたものなんです。ここ、気になりますよね。実は、この「機能の特化」こそが、猫を完璧な捕食者に進化させた要因の一つなんです。

前足は主に獲物を捕らえたり、木に登ったりする際に使われます。特に木登りの時は、前足の指を使って幹にしっかりと掴まる必要があります。そのため、5本の指すべてが重要な役割を果たしているんです。野生の猫科動物を観察すると、前足の器用さが生存に直結していることがよく分かります。

一方、後ろ足は主に地面を蹴って推進力を生み出すことが目的です。走る時や跳躍する時に使われる後ろ足には、掴む機能よりもパワーとスピードが求められます。そのため、進化の過程で必要性の低い指が退化し、4本になったと考えられています。

興味深いことに、猫の最高時速は約50km/hに達しますが、これは後ろ足の4本指による効率的な推進システムがあってこそ実現できる数値なんです。余分な指があると、かえって走行効率が下がってしまうんですよ。

進化学的観点からの考察

古生物学の研究によると、猫の祖先である古代の肉食動物は、すべての足に5本の指を持っていました。しかし、約4000万年前から始まった猫科動物の進化過程で、後ろ足の親指に相当する部分が徐々に小さくなり、最終的に消失したと考えられています。

この変化は、狩猟スタイルの変化と密接に関連しています。待ち伏せ型の狩りから追跡型の狩りへとスタイルが変化する中で、瞬発力と敏捷性がより重要になったのです。現代の猫でも、この進化の恩恵を受けて、驚異的なジャンプ力と走力を発揮できているんですね。

狼爪の役割と機能について

前足にだけ存在する狼爪は、猫にとって非常に重要な役割を担っています。この狼爪があることで、猫は物を「握る」という動作ができるんです。私自身、長年猫を観察してきて、この狼爪の器用さには本当に驚かされます。

実は、握るという動作は霊長類が得意とする動作で、他の動物にはあまり見られない特徴なんですよ。猫が前足を使って何かを掴んだり、おもちゃで遊んだりする様子を見たことがありませんか?あれは狼爪があるからこそできる動作なんです。まさに「猫の親指」と呼べる存在ですね。

狼爪の具体的な機能

木登りの際には、狼爪が滑り止めの役割を果たし、幹にしっかりと掴まることを可能にしています。野生の猫科動物の映像を見ると、垂直な木の幹を駆け上がる様子が確認できますが、これは狼爪による「フック」効果があってこそなんです。

また、獲物を捕まえる時にも、狼爪で押さえつけることで確実に仕留めることができます。特に小さなネズミや鳥を捕まえる際は、狼爪で「蓋」をするように抑え込む行動が観察されています。これは本能的な行動で、室内飼いの猫でもおもちゃ相手に同様の動作を見せることがありますね。

狼爪は通常の指よりも可動域が広く、約180度近く曲げることができます。この柔軟性が、猫の器用な手の動きを支えているんですよ。人間の親指ほどではありませんが、確実に「つまむ」動作が可能なんです。

狼爪のケアと注意点

狼爪は他の指と比べて使用頻度が低いため、爪が伸びすぎることがあります。特に室内飼いの猫では、狼爪の爪が巻き込んで肉球に刺さってしまうケースも報告されています。定期的なチェックと爪切りが重要なんです。

肉球の種類と名称を詳しく解説

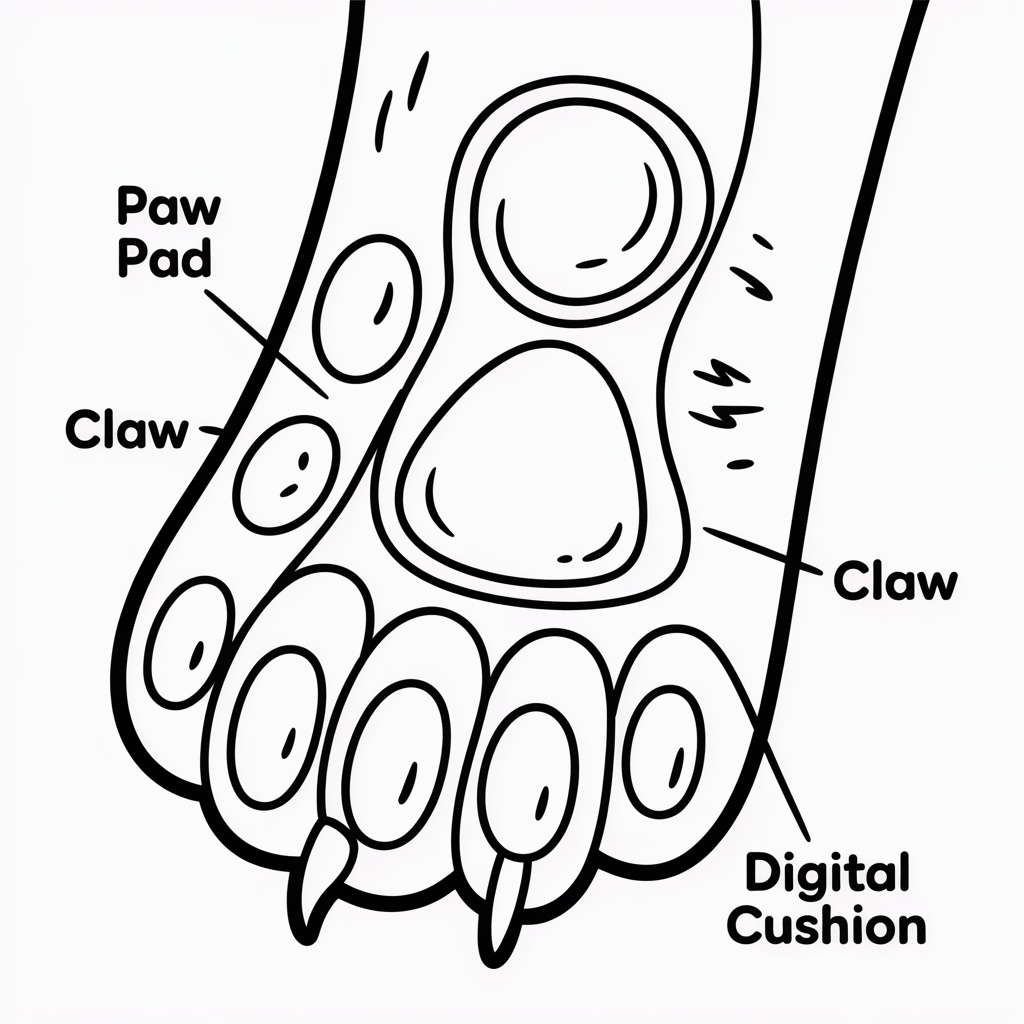

猫の手には指だけでなく、可愛らしい肉球もありますよね。実はこの肉球にも、それぞれ専門的な名前が付いているんです。獣医学や動物解剖学では、これらの名称が正式に使われているんですよ。

前足の肉球構造

前足の肉球は4種類あります。まず、最も大きな中央の肉球を「掌球(しょうきゅう)」と呼びます。この掌球は猫の体重を支える重要な部分で、歩行時の衝撃吸収材の役割を果たしています。

| 肉球の名称 | 位置 | 主な機能 |

|---|---|---|

| 掌球(しょうきゅう) | 手のひらの中央 | 体重支持・衝撃吸収 |

| 指球(しきゅう) | 各指の先端 | グリップ・感覚受容 |

| 狼爪球 | 狼爪の先端 | 掴む動作のサポート |

| 手根球(しゅこんきゅう) | 手首近く | 着地時の安定性 |

各指に1つずつ付いている小さな肉球は「指球(しきゅう)」、狼爪に付いている肉球も同じく「狼爪球」と呼ばれます。そして、手首に近い部分にある小さな肉球を「手根球(しゅこんきゅう)」と言います。この手根球は着地時のクッション材として機能し、高所からのジャンプ時に重要な役割を果たすんです。

後ろ足の肉球構造

後ろ足には2種類の肉球があり、中央の大きな肉球を「足底球(そくていきゅう)」、各指の肉球を「趾球(しきゅう)」と呼びます。前足と比べて後ろ足の肉球の種類が少ないのは、指の数が少ないからなんですね。

足底球は前足の掌球よりもやや大きく、より多くの推進力を地面に伝える必要があるため、厚みもあります。猫が跳躍する際の「バネ」の役割も果たしているんですよ。

肉球の色は猫の毛色と関連があります。黒い毛の猫は黒い肉球、白い毛の猫はピンクの肉球を持つことが多いです。これはメラニン色素の分布と関係しているんですね。

肉球の感覚機能

肉球は単なるクッション材ではありません。実は高度な感覚器官でもあるんです。肉球には多数の神経終末があり、地面の温度、湿度、振動を感知することができます。

特に温度感知能力は優秀で、猫が雪道や熱いアスファルトを避けるのは、肉球による温度センサーが働いているからなんです。また、獲物の微細な動きも肉球を通じて感知することができ、狩猟時の重要な情報源になっています。

指の進化と退化の歴史

猫の指の数の違いを理解するには、動物の進化について知ることが大切です。実は、動物の祖先はもともと皆5本の指を持っていたんです。これは古生物学の研究で明らかになった事実なんですよ。

人間は今でも手足に5本ずつの指を持っていて、これが最も古い形態とされています。しかし、進化の過程で各動物は生活環境に適応するため、指の数を変化させていきました。この変化は「適応放散」と呼ばれる進化のプロセスの一例なんです。

動物界における指の数の多様性

例えば、馬は走ることに特化するため指が1本になり、牛は2本になりました。これらの変化は、それぞれの動物の生活様式に最適化された結果なんです。鳥類でも、木に止まる鳥は4本の指を持ち、水中を泳ぐ鳥は指の間に水かきを発達させています。

猫の場合は、前足では器用さが重要だったため5本を維持し、後ろ足では速度とパワーが重要だったため4本に減少したと考えられています。この「部分的な特化」は、猫科動物の特徴的な進化パターンなんです。

この進化の過程は何百万年もかけて起こったもので、現在の猫の指の構造は、彼らの生活様式に最も適した形なんですよ。まさに「完璧な設計」と言えるかもしれませんね。

化石記録から読み解く進化

古生物学的証拠によると、約5500万年前の古代肉食動物「ミアキス」は、すべての足に5本の指を持っていました。この動物は現在の猫、犬、クマなどの共通祖先とされています。

その後、約3400万年前に現れた「プロアイルルス」では、すでに現在の猫に近い指の構造が確認されています。化石記録を詳しく調べると、後ろ足の親指が段階的に小さくなっていく過程が見て取れるんです。

猫の指の数が多い多指症という現象

通常の猫とは異なり、生まれつき指の数が多い猫も存在します。この現象は決して珍しいことではなく、世界各地で確認されている自然な遺伝的変異なんです。多指症の猫に出会ったことがある方は、その特別感を感じたことがあるかもしれませんね。

多指症(ポリダクティル)の基本知識

多指症は「ポリダクティル」とも呼ばれ、標準的な猫よりも多くの指を持って生まれる遺伝的な特徴です。「ポリ」は「多い」、「ダクティル」は「指」を意味するギリシャ語由来の言葉なんです。通常の猫が18本の指を持つのに対し、多指症の猫は20本から28本、時には30本近い指を持つこともあります。

多指症は病気ではなく、単なる遺伝的な変異です。多指症の猫は健康面で特に問題を抱えることはなく、普通の猫と同じように元気に生活できます。むしろ、一部の機能では通常の猫よりも優れている場合もあるんですよ。

最も一般的なのは前足に余分な指が1本ずつ増える「前足6本指」のパターンです。これにより、猫の手がミトンのような形に見えることから、「ミトン・キャット」とも呼ばれることがあります。

多指症の分類と種類

多指症にはいくつかのパターンがあります。最も多いのは「前軸性多指症」で、親指側に余分な指が発生するタイプです。次に多いのが「後軸性多指症」で、小指側に余分な指が現れます。

また、「中軸性多指症」という中指周辺に余分な指が発生するタイプもありますが、これは比較的珍しいパターンです。獣医学的には、これらの分類によって遺伝子の作用メカニズムも異なることが分かっています。

| 多指症のタイプ | 発生部位 | 頻度 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 前軸性多指症 | 親指側 | 最も多い | ミトンのような外観 |

| 後軸性多指症 | 小指側 | 中程度 | 手幅が広くなる |

| 中軸性多指症 | 中指周辺 | 稀 | 複雑な指の配置 |

メインクーンと6本指の関係性

大型猫種として人気のメインクーンは、実は多指症と深い関わりがあります。メインクーンの祖先の多くは6本指だったと考えられており、現在でも多指症のメインクーンが生まれることがあります。これは品種の歴史と密接に関連した現象なんです。

メインクーンが多指症になりやすい理由は、品種の成り立ちにあります。厳しい冬を生き抜くために発達したこの品種では、雪の上を歩く際に有利になる大きな足が重宝されました。6本指があることで足裏の面積が広くなり、雪に沈みにくくなるという実用的なメリットがあったんです。

メインクーンの歴史的背景

19世紀のメインクーンの記録を調べると、約40%の個体が多指症だったという報告があります。これは現在の多指症発生率(約5%)と比べると驚異的な数字です。当時のメイン州の厳しい自然環境では、多指症が生存に有利だったことを示しています。

しかし、20世紀に入ってキャットショーが盛んになると、「標準的でない」という理由で多指症のメインクーンは繁殖から除外されるようになりました。現在、多くの猫の血統登録団体では多指症のメインクーンを公式には認めていませんが、愛好家の中では「オリジナル・メインクーン」として大切に育てられています。

最近では、メインクーンの遺伝的多様性を保持するため、多指症の個体を繁殖プログラムに含める動きも見られます。これは品種の健全性を保つ重要な取り組みなんです。

ヘミングウェイ猫の歴史と背景

多指症の猫で最も有名なのは、ノーベル文学賞作家アーネスト・ヘミングウェイが飼っていた猫たちです。現在、フロリダ州キーウェストにあるヘミングウェイ博物館では、約60匹の多指症の猫が飼育されており、「ヘミングウェイ・キャット」として親しまれています。

ヘミングウェイは1930年代に船長から6本指の猫「スノーボール」を譲り受けました。この猫の子孫たちが博物館で大切に保護されており、現在でも約半数の猫が多指症の遺伝子を持っています。私も実際にこの博物館を訪れたことがありますが、多指症の猫たちの愛らしさは格別でしたよ。

船乗りと多指症の猫の関係

船乗りの間では、多指症の猫は幸運をもたらすと信じられていました。実際に、6本指の猫は優秀なネズミ捕りとして船で重宝され、岩場の多い海辺でのバランス取りにも長けていたとされています。

これは単なる迷信ではなく、実用的な根拠がありました。船上での生活では、狭いスペースでの器用な動きや、揺れる船上でのバランス感覚が重要でした。多指症の猫は、これらの条件により適応していたと考えられています。

ヘミングウェイ博物館の猫たちは現在も繁殖を続けており、遺伝学的に貴重な研究対象となっています。多指症の遺伝パターンを研究する上で、世界で最も重要なコロニーの一つなんです。

キーウェストの地理的影響

フロリダ州キーウェストは小さな島であり、この地理的隔離が多指症遺伝子の濃縮に大きな影響を与えました。限られた個体数の中で繁殖が行われることで、多指症の遺伝子頻度が高く保たれたのです。

現在でも、キーウェスト周辺では多指症の猫を見かける確率が他の地域よりも高いことが報告されています。これは「創始者効果」と呼ばれる遺伝学的現象の典型例なんです。

多指猫の特徴と見た目の違い

多指症の猫は、見た目に分かりやすい特徴があります。最も顕著なのは、手がミトンのように丸く大きく見えることです。余分な指があることで、足全体の幅が広くなり、肉球も大きく見えます。この愛らしい外観が、多くの人を魅了する理由の一つなんですね。

指の配置も通常の猫とは異なります。6本指の場合、親指のような位置に2本の指が並んでいたり、小指側に余分な指が付いていたりします。中には、完全に機能する爪と肉球を持つ指もあれば、小さな突起程度の未発達な指もあります。

機能的な特徴

歩く様子も少し違って見えることがあります。足裏の面積が広いため、柔らかい地面では安定性が増し、バランスを取るのが上手な個体もいます。雪の上や砂地では、通常の猫よりも有利な場合があるんです。

また、物を掴む能力も向上することがあります。複数の「親指」を持つ多指症の猫は、より器用に物を操作できる場合があり、扉を開けたり、水道の蛇口をひねったりする様子が報告されています。

ただし、基本的な運動能力に大きな差はありません。走る速さやジャンプ力は通常の猫とほぼ同じで、日常生活で不便を感じることはほとんどありません。

個体差による特徴の違い

多指症の程度は個体によって大きく異なります。軽度の場合は小さな突起程度ですが、重度の場合は完全に機能する指が複数本増えることもあります。中には、前足だけでなく後ろ足にも余分な指を持つ個体もいます。

興味深いことに、左右で異なる数の指を持つ個体も存在します。これは発生過程での遺伝子発現のタイミングの違いによるもので、多指症の複雑な遺伝メカニズムを示しています。

遺伝的要因と発生メカニズム

多指症は常染色体優性遺伝によって引き継がれます。つまり、両親のどちらか一方が多指症の遺伝子を持っていれば、子猫が多指症になる可能性があるということです。この遺伝パターンは、人間の多指症と同じメカニズムなんです。

この遺伝子は「Pd遺伝子」と呼ばれ、指の発生を制御する遺伝子の変異によって起こります。遺伝の確率は約50%で、多指症の親猫から生まれた子猫の約半数が多指症になると考えられています。

遺伝子レベルでのメカニズム

最近の分子生物学研究により、Pd遺伝子は発生過程で指の数を決定する「ツールキット遺伝子」の一つであることが分かってきました。この遺伝子は胚発生の初期段階で働き、指の形成パターンを変化させます。

具体的には、「Sonic hedgehog(Shh)」という重要なシグナル伝達経路に影響を与えることが判明しています。この経路の異常により、通常なら1本の指が形成される部位に複数の指が形成されるのです。

近親交配が多指症の発生率を高めることもありますが、自然発生的に起こることもあります。地理的に隔離された地域では、多指症の猫が多くなる傾向があり、これは限られた遺伝子プールの中で特定の遺伝子が濃縮されるためです。

環境要因との相互作用

遺伝的素因だけでなく、環境要因も多指症の発現に影響を与える可能性があります。母猫の栄養状態や妊娠中のストレス、温度変化などが、遺伝子の発現レベルに影響を与えることが研究で示されています。

これは「エピジェネティック効果」と呼ばれる現象で、DNA配列自体は変わらないものの、遺伝子の働き方が環境によって調節される仕組みです。多指症の研究は、このような複雑な遺伝-環境相互作用を理解する上で重要なモデルとなっています。

健康への影響と日常のケア方法

多指症の猫は基本的に健康で、特別な治療は必要ありません。ただし、日常のケアでは通常の猫よりも注意すべき点があります。私が長年多指症の猫と暮らした経験から、具体的なケア方法をお伝えしますね。

最も重要なのは爪のケアです。余分な指の爪は使用頻度が低いため、伸びすぎて巻き爪になったり、肉球に食い込んだりすることがあります。定期的な爪切りは必須で、通常の猫よりも頻繁にチェックする必要があります。

具体的なケア方法

爪切りの頻度は週に1回程度が理想的です。特に機能していない小さな指の爪は、2週間程度で巻き込みを起こすことがあるため、こまめな確認が必要です。

また、指の間に汚れが溜まりやすいので、清潔に保つことも大切です。湿らせたガーゼやペット用のウェットティッシュで、優しく拭き取ってあげましょう。未発達な指がある場合は、その部分に炎症が起きていないかも定期的に確認することが重要です。

運動面では特に制限はありませんが、爪が家具に引っかかりやすいことがあるので、室内環境を整えることも大切ですね。カーペットの毛足の長いものや、網目の細かいものは避けた方が良いかもしれません。

健康管理のチェックポイント

| チェック項目 | 頻度 | 注意点 |

|---|---|---|

| 爪の長さ | 週1回 | 巻き爪の兆候 |

| 指間の清潔 | 週2-3回 | 汚れや炎症 |

| 肉球の状態 | 週1回 | 傷や腫れ |

| 歩行の様子 | 毎日 | びっこや痛みの兆候 |

獣医師による専門的ケア

年に1-2回は獣医師による専門的なチェックを受けることをお勧めします。特に、機能していない指がある場合は、将来的な問題を予防するための相談も大切です。

稀に、余分な指が日常生活に支障をきたす場合があります。そのような時は、外科的な除去も選択肢の一つとなりますが、これは獣医師との十分な相談の上で決定すべき事項です。

多指症の猫で注意すべき症状として、指の腫れ、出血、歩行困難、食欲不振などがあります。これらの症状が見られた場合は、速やかに獣医師に相談してください。

猫の指の数にまつわる興味深い雑学

猫の指について、最後に興味深い雑学をいくつかご紹介します。まず、猫は前足だけで物を「握る」ことができる数少ない動物の一つです。これは狼爪があるからこそ可能な芸当で、霊長類以外では非常に珍しい能力なんです。

また、猫の肉球は温度センサーの役割も果たしています。地面の温度を感じ取り、安全に歩けるかどうかを判断しているんですよ。そのため、猫が雪道を嫌がるのは、肉球で冷たさを敏感に感じ取るからなんです。

世界各地の多指症猫事情

多指症の猫は世界各地で「幸運の象徴」とされることが多く、特に船乗りの間では大切にされてきました。現在でも、多指症の猫を見ると幸運が訪れるという言い伝えが残っている地域もあります。

イギリス南西部のコーンウォール地方では、多指症の猫が「コーニッシュ・キャット」として親しまれており、地域の観光資源にもなっています。また、カナダ東部のハリファックス周辺でも、多指症の猫が多く見られ、「ハリファックス・キャット」として知られています。

日本では多指症の猫は比較的珍しく、「福猫」として縁起の良い存在とされることもあります。特に商売をしている方の間では、多指症の猫は「お金を掴む」として重宝されることがあるそうです。

科学的に興味深い事実

猫の指や爪は生涯を通じて成長し続けるため、野生の猫は木に爪を研いで長さを調節しています。室内飼いの猫の場合は、爪とぎ器具や定期的な爪切りが必要になるのはこのためなんですね。

最新の研究では、猫の指紋(肉球紋)は個体ごとに異なることが分かっています。これは人間の指紋と同様で、個体識別に利用できる可能性があります。将来的には、マイクロチップに代わる識別方法として注目されているんです。

このように、猫の指の数や構造には、彼らの生活史や進化の歴史が深く刻まれています。愛猫の手をじっくり観察してみると、新たな発見があるかもしれませんよ。毎日触れ合っている愛猫の手にも、きっとまだ知らない秘密が隠されているはずです。

最後に、正確な情報については必ず獣医師や専門機関にご相談ください。愛猫の健康管理において、専門家のアドバイスは何よりも重要です。

コメント